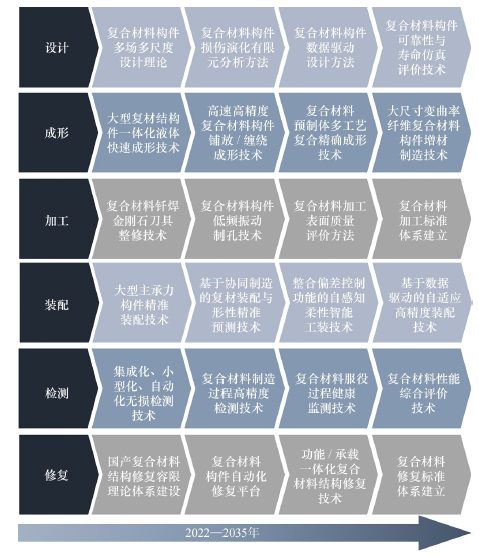

面向2035年复合材料构件精确制造发展战略研究

摘要:先进复合材料具有高比强度、高比模量、可设计性好等优点,广泛应用于航空航天、轨道交通等领域的装备制造,是工业发达国家战略必争资源;保障和提升先进复合材料的供给能力,突破大型复杂复合材料构件的设计成形、加工装配、检测修复等精确制造技术,对支撑制造强国建设具有重要价值。本文总结了国内外复合材料构件精确制造技术的发展现状及趋势,从高精密数控缠绕、复合材料自动铺放、复合材料预制体成形、纤维复合材料增材制造、高性能碳纤维生产等方面梳理了复合材料构件精确制造的关键技术与装备;结合基本态势研判了制约复合材料制造技术水平提升的“卡脖子”环节,提出了我国复合材料构件制造技术与装备的发展思路与分阶段发展目标。研究建议,组织建设国家级创新机构,设立国家重大专项支持,加强学科建设和人才培养,加强国际技术交流与合作,着力推动重大科学创新和关键技术突破,为国家重大工程和装备应用提供高质量科技支撑。