水泥及地聚物疏水复合材料的研究现状及分析

摘要:混凝土的长期耐久性问题是其面临的主要问题之一,造成耐久性破坏的主要原因是水在混凝土多孔结构中的迁移,使有害离子更容易进入基材内部。采用超疏水材料对水泥及地聚物进行改性复合处理,赋予其超疏水特性,避免水分在其孔隙中的传输,从而防止有害离子的迁移及侵蚀,增强混凝土的耐久性。本文总结了目前研究当中对于水泥及地聚物胶凝材料超疏水改性方法,包括整体改性和表面改性两种;归纳了整体改性方式中超疏水改性剂加入到水泥及地聚物混凝土中的改性机制及与无机物基体中的连接键合方式;概括了目前研究当中表面改性常用的改性方法,包括喷涂法、浸渍法、模板法等,并分析了表面改性机制。与表面改性所得到的超疏水复合涂层相比,整体改性的水泥及地聚物基复合材料在实际应用场景当中具有更大的优势。此外,分析了疏水改性后对复合材料润湿性、防水性、抗压性能及防腐性能的影响规律,发现其抗压强度降低了约20%~60%。最后,阐述了水泥及地聚物复合材料疏水改性研究中存在的一些问题并对未来的研究方向进行了展望,建议从体积型超疏水、提高抗压强度、成本控制及疏水外加剂在材料内部实现均匀化分散等方面进行研究。

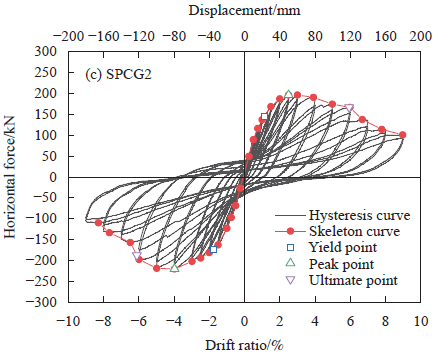

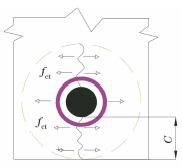

玻璃纤维增强复合材料管约束装配式混凝土桥墩抗震性能

摘要:为提高装配式混凝土桥墩在地震作用下的结构性能,设计并制作了2个不同厚度的玻璃纤维增强复合材料(GFRP)管约束桥墩(SPCG1、SPCG2) 和1个无约束对比桥墩(SPC),柱与承台采用灌浆套筒进行预制拼装连接。拟静力试验结果表明,GFRP 管约束有效改善了墩柱塑性铰区的破坏,提升了装配式混凝土桥墩的抗震性能。相比SPC,SPCG1 和SPCG2 的极限位移分别提高了23.2% 和30.9%,延性系数分别提高了16.7% 和54.6%,在7% 漂移率下的剩余承载力分别提高了103.3%和90.4%,残余位移分别降低了21.4% 和32.0%。建议的该类预制拼装桥墩的损伤量化区间和定性描述可为相关实际工程应用提供参考。

向海土木工程的内涵与发展前沿

摘要:推进我国海洋强国、交通强国以及绿色低碳发展战略, 需要加快构建以多学科交叉为特色的新型土木工程体系, 以服务向海经济和新质生产力发展需求. 基于由陆向海基础设施的特点, 本文提出了向海土木工程的概念,剖析了向海土木工程的内涵及其技术支撑. 从经济社会发展需求出发, 分析了向海土木工程相关科学研究进展, 总结了向海土木工程发展中的基本难题与挑战; 基于未来开放型经济发展和向海图强的重大需求, 提出了向海土木工程建设的基本架构, 展望了向海土木工程未来需要关注的重要科学问题. 向海土木工程应以低碳材料、长寿命结构、绿色建造和智慧防灾为主要研究方向, 通过构建多层次、多尺度、多功能的向海土木工程理论与技术体系,助力实现我国高质量可持续发展.

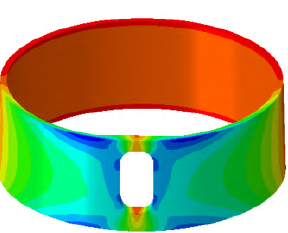

风力发电机组混凝土塔筒门洞结构优化设计

摘要:为提高混凝土塔筒门洞的受力性能,对现有塔筒门洞形式进行优化,通过对方形门洞、圆弧形门洞、加厚形门洞和外包钢壳圆弧形门洞等4 种布置形式的门洞进行有限元分析计算,对比分析其抗压和抗疲劳性能。结果表明,外包钢板圆弧形门洞的抗压和抗疲劳性能最佳。此外,文章还提出了相应的结构优化方案。研究成果可为混凝土塔筒门洞结构设计提供一定参考。

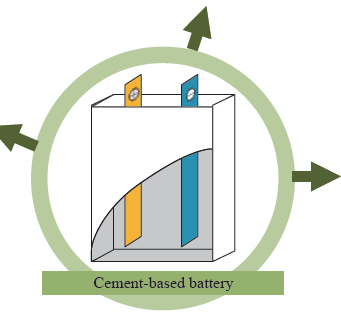

水泥基结构电池:机制、影响因素及应用

摘要:结构储能一体化复合材料为结构与储能的融合发展提供了创新途径。将水泥基材料用作结构电解质,并与电极材料相结合,即可得到水泥基结构电池。本文系统总结了水泥基结构电池的研究进展,阐明了其导电机制和放电机制,并从电极和电解质两个主要方面厘清了影响其电化学性能的关键因素。研究表明,该电池的电压可达1.5 V以上,体积比容量可达8.45×105 mA·h·m−3,并具备充放电的能力。凭借其结构储能一体化特性,水泥基结构电池在绿色储能建筑、智能化混凝土和能量收集混凝土等领域具有应用潜力。最后,指出了目前存在的问题及未来的研究方向。

海洋环境多因素影响下钢筋混凝土构筑物的全寿命预测

摘要: 基于现代混凝土技术的发展,即使钢筋周围混凝土中的Cl-含量达到临界值,仍可有效延缓钢筋的腐蚀发展,定义海洋环境钢筋混凝土构筑物的全寿命T 为钢筋腐蚀诱导阶段t0和腐蚀发展阶段t1 之和。分别对t0 、t1 进行模型预测。在t0 阶段,基于Fick第二定律,考虑混凝土对Cl- 结合、Cl-扩散时间依赖性与材料缺陷、劣化等对Cl-扩散性影响,建立多因素影响的混凝土Cl-扩散模型。采用反函数等严密推导该模型,计算了保护层厚度达到钢筋开始锈蚀的临界Cl-含量所需时间。在t1 阶段,基于弹性与断裂力学,考虑钢筋与混凝土界面间隙层对初期锈胀的缓冲,计算了锈蚀膨胀使钢筋与保护层组成的环状筒体达到其极限拉应力所需的径向临界锈胀应力,预测了产生该锈胀应力所需时间。

电磁防护水泥基复合材料研究进展

摘要:日益严重的电磁辐射威胁军事安全、人类健康和信息安全,开发具备电磁防护功能的水泥基复合材料是建筑体系抵抗雷达监测和对抗电磁污染的有效方法。本文主要以水泥作为基体材料,分别从电磁波吸收和电磁波屏蔽2个方面总结提高水泥基复合材料电磁防护能力的措施及效果。简要介绍了水泥基复合材料的电磁波吸收机理,着重阐述填充型和结构型(包括超结构)2大类电磁波吸收水泥基复合材料的研究进展;并介绍了水泥基复合材料的电磁波屏蔽机理,详细综述碳基、金属、复合3种填充型电磁波屏蔽水泥基复合材料的研究现状,最后对电磁防护水泥基复合材料的进展进行总结和展望。

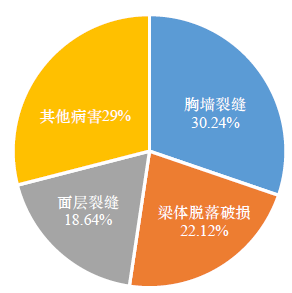

综合交通基础设施混凝土结构耐久性提升研究

摘要:铁路、公路、水运、民航是我国重要的交通基础设施,混凝土结构是交通基础设施的主要结构类型,提升交通基础设施混凝土结构耐久性能是保障交通安全、提升运输效能、延长结构服役寿命的重要途径。本文全面调研分析了我国交通基础设施混凝土结构的服役现状,结合国情和实情从设计理论、建造技术、运维制度等角度探讨了我国混凝土结构耐久性面临的问题与挑战,梳理了先进交通基础设施混凝土结构表面裂纹、渗透性能、内部损伤与钢筋锈蚀监测技术,概述了交通基础设施混凝土结构精准维修技术。研究提出了我国综合交通基础设施混凝土结构耐久性提升的对策建议:做好顶层设计、强化科技创新、完善标准体系,全面保障综合交通基础设施混凝土结构长寿命安全服役。

建筑用生物质基纤维素保温气凝胶研究进展

摘要:建筑保温可以有效降低建筑材料的热损失,对于保持建筑内部的舒适度起着重要的作用。提高建筑材料的保温性能至关重要,特别是通过减少加热-冷却的热量损失来实现节能。因此,研究具有优良保温性能的建筑材料已成为当前保温领域研究的重点之一。与传统的保温建筑材料相比,生物质基纤维素保温气凝胶具有低导热系数、高比表面积、可再生性、成本效益和环境友好型等优越的物理和化学特性,是未来建筑节能技术的理想新型建筑材料。本文综述了近年来生物质基纤维素保温气凝胶的制备技术、研究现状、存在的问题及在建筑材料(屋顶、内外墙和玻璃等) 中的应用。最后,简要讨论了生物质基纤维素气凝胶在保温材料应用中面临的挑战,并对其未来的发展方向进行了展望。