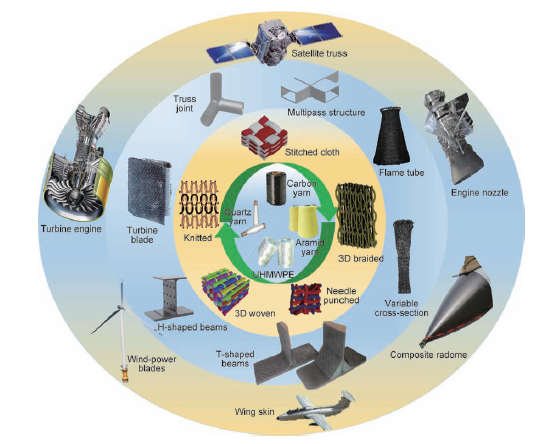

采用不同金属材料铆接修补碳纤维复合材料板的性能对比

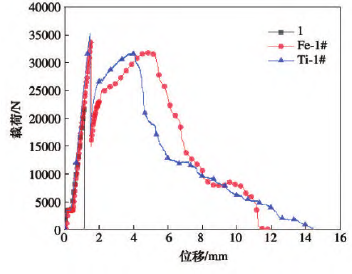

摘要:随着复合材料在主承力结构上的应用,复合材料修理技术已经成为复合材料服役周期内的重要一环,其中利用金属的铆接修补方法在快速修补技术中具有重要应用。采用中心挖跑道形孔法模拟碳纤维复合材料损伤,分别使用不锈钢板与钛合金板对复合材料损伤件进行铆钉修补,对损伤件和两种修补件进行轴向拉伸试验,并采用应变计监测复合材料孔边及金属板中心应变。试验结果表明:采用不锈钢和钛合金与复合材料损伤件以铆接方式得到的修补件可承受的最大载荷相同,与未修补的相比提升了65.2%,说明对复合材料损伤板使用金属材料铆接修补具有一定补强效果,并且与使用不锈钢和钛合金材料进行修补的效果相当;在修补件拉伸过程中,碳纤维复合材料先于修补用金属材料失效;2种金属铆接修补件的破坏应变比无修补的损伤件的破坏应变略有增加但影响不大。