手性无机纳米材料圆偏振发光的研究进展

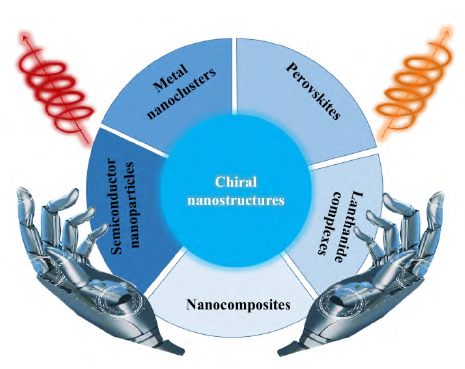

摘要:手性无机纳米材料因为具有优异的光物理特性及广泛的应用价值而备受关注。通过采用手性配体对无机纳米材料的表面进行修饰或将无机纳米材料与手性模板进行组装获得的手性结构,可以与光子强烈作用引起偏振态的改变,产生圆偏振光(circularly polarized light,CPL)。从产生机理来讲,CPL主要包括圆偏振荧光和圆偏振散射,在一些情况下这两个机理是共存的。本文总结了硫族半导体纳米材料、金属纳米团簇、钙钛矿、镧系配合物及其他复合纳米材料中CPL的研究进展。此外,还讨论了不同的手性无机纳米材料中CPL的主要来源。本综述得出的结论有望在分子水平上实现对CPL 活性材料的各向异性因子进行调控,促进其在量子计算、光学数据存储、信息加密、3D 显示器和光学传感等多个领域的发展。