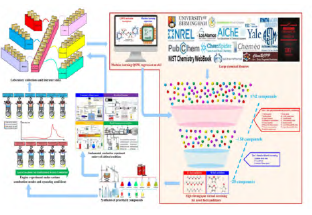

数据智能驱动的机器化学家探索

摘要:近年来, 人工智能与自动化技术的深度融合为化学研究范式的革新提供了全新路径. 本文系统构建了集理论计算、机器学习、自动化实验与云端基础设施于一体的智能化学实验室系统, 通过“数据生成-模型优化-实验验证”的理实迭代机制实现研究流程的动态闭环优化, 并创新性地引入大语言模型驱动的多智能体协作架构, 完成从自然语言指令解析到跨设备任务调度的全流程自主操作. 本文详细阐述了智能实验室的硬件集成方案、多模态数据融合策略及云端资源调度机制, 通过火星陨石催化剂开发、胶体纳米晶形貌调控及高熵催化剂筛选等典型案例验证了系统的全局优化能力, 最后对智能化学研究网络的基础设施建设与协同创新模式进行了前瞻性探讨.