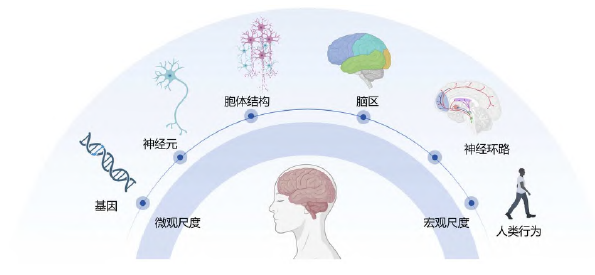

脑与精神疾病神经影像机制研究前沿进展

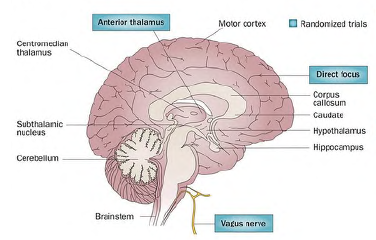

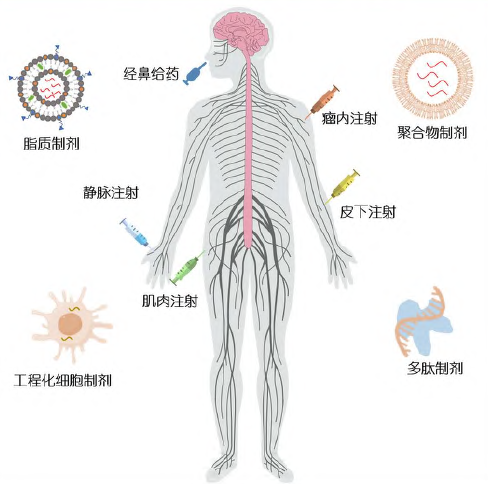

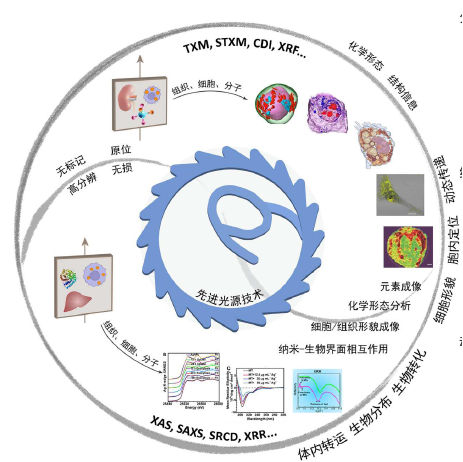

摘要:当代社会, 脑疾病已成为全球公共卫生领域的重要挑战, 探索其核心神经生物学机制对于开发有效的诊疗策略至关重要. 近年来, 神经影像技术的发展为揭示脑疾病相关的大脑结构, 功能及代谢异常提供了强有力的支持.本文旨在综述脑疾病机制研究中神经影像技术应用的最新进展, 概述不同神经影像技术的应用现状, 特点及新思路. 同时, 本文对各项技术在脑疾病精确诊断, 精准治疗和疗效预测中的应用前景进行了分析, 并提出当前存在的主要挑战及亟待解决的关键科学问题, 以期为未来的研究提供新的理论依据和实践指导, 为临床转化开辟新的思路和方向.