可降解镁基复合材料的制备及其在骨科领域的研究进展

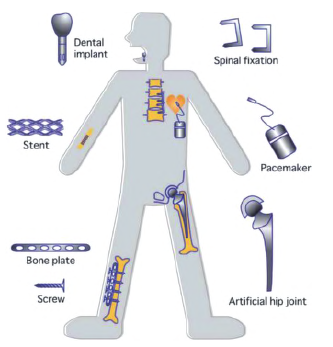

摘要:可降解镁基材料因与骨相匹配的弹性模量和优良的成骨性能,成为21 世纪极具前景的骨科植入材料。本工作总结了镁基复合材料在骨修复中的应用现状和发展趋势。首先,介绍了镁基复合材料的制备工艺及其优/缺点,着重分析了增强体选择对力学性能和降解行为的影响,并阐述了镁基复合材料在骨折固定、骨缺损修复等领域所取得的临床前研究进展,证实了其生物活性和临床安全性。随后,讨论了镁基复合材料在降解过程中对干细胞成骨分化的影响及相关分子机制。最后,结合现有临床前研究成果,归纳了镁基复合材料在骨修复应用中面临的挑战,并对其未来发展方向进行展望。