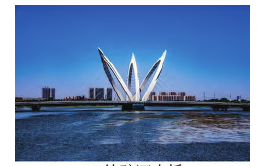

桥梁用碳纤维复合材料索应用进展

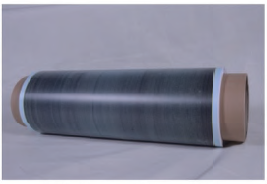

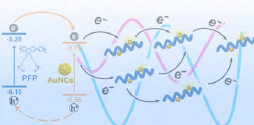

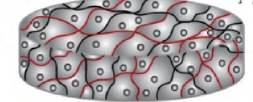

摘要:碳纤维复合材料(Carbon Fiber Reinforced Polymer,下简称CFRP)索具有轻质、高强、耐腐、抗疲劳等优异性能,是作为预应力结构、大跨和超大跨桥梁缆索的理想型建筑材料。CFRP 索作为各项异性材料,其横向力学性能远低于其纵向性能,因此,传统钢丝缆索的锚固系统已不适用于CFRP索。多年来,众多学者一直致力于CFRP索锚固系统的各项研究,CFRP索在研究和实践中不断发展,促成了国内外桥梁应用CFRP索的多项工程。本文以时间为线索,通过重点介绍国内外桥梁建筑中有代表性的应用CFRP 索的工程案例及相关技术发展,说明了CFRP索用于桥梁的可行性和实用性,同时提出了CFRP 索的应用前景。