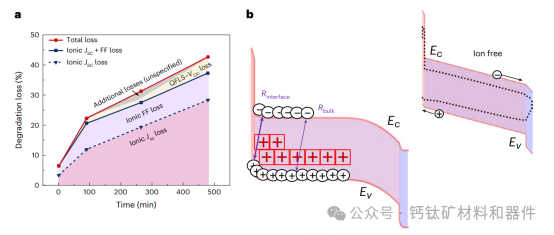

离子诱导场筛选是钙钛矿太阳能电池运行稳定性的主要因素

波茨坦大学(University of Potsdam)、柏林洪堡大学(Humboldt-University of Berlin)、伍珀塔尔大学(University of Wuppertal)、斯旺西大学(Swansea University)、牛津大学(University of Oxford)、中国华东理工大学(East China University of Science and Technology)、埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg)和HZB的研究人员已经表明,离子诱导场筛选是钙钛矿太阳能电池(PSCs)运行稳定性的主要因素。

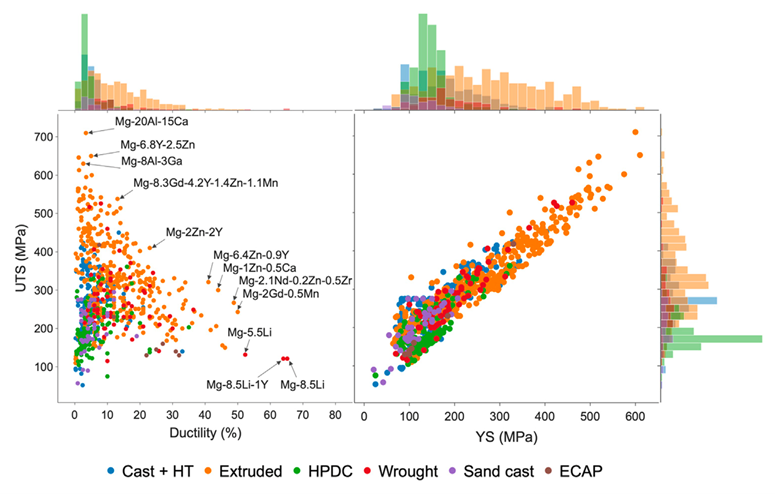

机器学习方法加速镁合金设计研究

近日,澳洲国立大学N. Birbilis教授和莫拉什大学M. Ghorbani博士等人对过往镁合金设计领域的数据进行了详细分析和重构,提出了一种基于数据进行合金设计的新方法。在这项工作的第一部分研究中,作者首先从文献和实验工作中提取数据,开发了一个包含916个数据点的合金数据库。通过成分-工艺-性能矩阵,分析了数据库的特征,探讨了合金化和热加工对力学性能的影响。将合金数据库与热力学稳定的析出相相关联,以进一步分析微观结构与力学性能之间的关系。机器学习模型为加速新材料开发提供了新途径,为繁琐且资源密集型的经验方法提供了虚拟替代方案。

海底长输管道在海南陵水海域完工,重要突破!

今天(6月22日),“深海一号”二期关键控制性工程——海底长输管道在海南陵水海域完工,这是我国最长的深水油气混输管道。

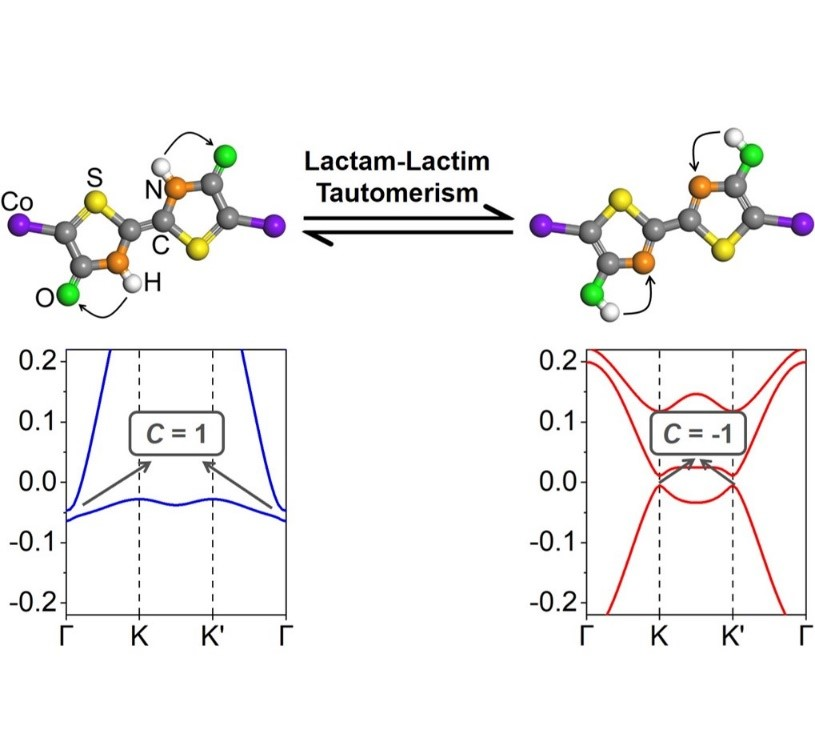

中国科大在调控有机拓扑材料拓扑相变方面取得重要进展

中科大化学物理系杨金龙院士团队李星星课题组在调控有机拓扑材料拓扑相变方面取得重要进展:通过在二维有机拓扑材料中的有机配体上发生互变异构反应来诱导体系产生拓扑相变。相关成果以“Tautomerization Makes Topological Phase Transition in Two-Dimensional Organometallic Lattices”为题发表于国际知名期刊Advanced Functional Materials上。

巢湖云海镁业有限公司镁水直供试产成功

巢湖云海镁业有限公司(以下简称:巢湖云海)近期成功将镁水直供巢湖云海轻金属精密制造有限公司(以下简称:巢湖精密),用于镁模板压铸生产。这一工艺的成功应用对镁合金熔炼及镁合金压铸协同发展带来质的革新。