超材料混凝土减振性能研究现状与展望

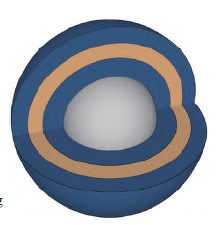

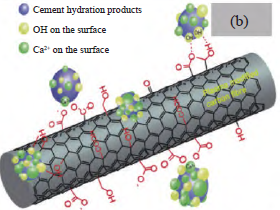

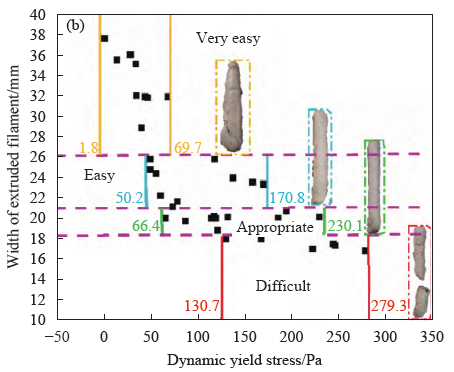

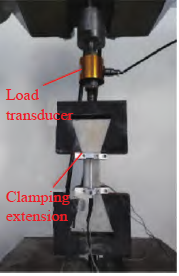

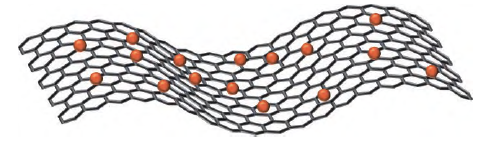

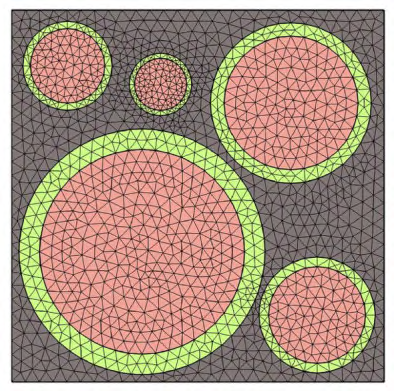

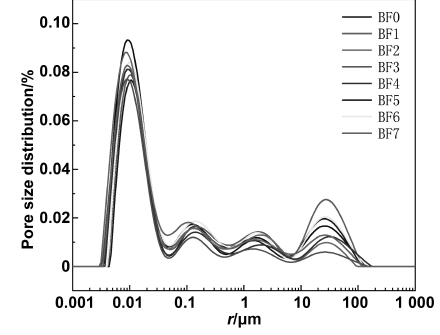

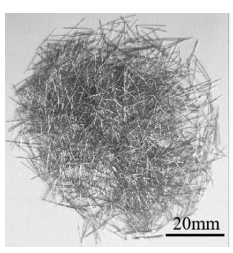

摘要:超材料混凝土作为一种具有振动衰减效应的新型材料,由包裹弹性软涂层的金属重芯取代天然粗骨料,与砂浆搅拌而形成。当受动力作用时,超材料混凝土能够利用人工骨料局部共振产生的带隙,衰减混凝土的振动响应。近年来,超材料混凝土因其在高频动力作用下显著的减振性能,在结构抗爆抗冲击领域受到了高度关注,通过改变人工骨料的结构,已经研发出多种形式的超材料混凝土,并针对其振动衰减性能开展了系统的理论分析、数值模拟和试验研究。为推动超材料混凝土在土木工程领域的研究和应用,该研究对超材料混凝土减振性能的研究工作进行了系统地归纳总结,探讨了超材料混凝土在工程性能方面存在的问题和瓶颈,并对超材料混凝土减振性能的研究方向和应用前景进行了展望。