双极膜研究进展及氢能方向应用展望

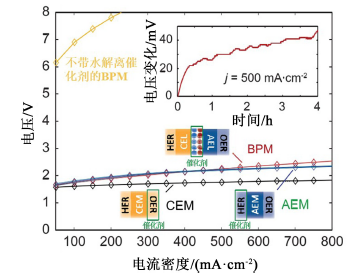

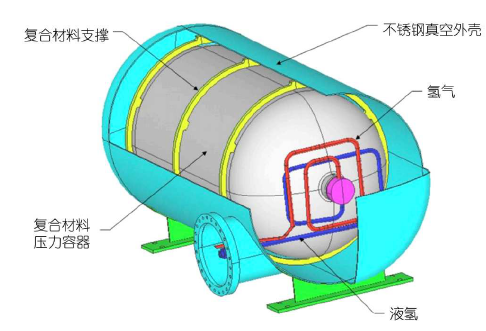

摘要:燃料电池、电解水制氢等利用氢能的可再生能源转换技术在“双碳”目标进程中扮演着关键角色,双极膜燃料电池和双极膜电解水制氢是近十几年才提出的、以双极膜为电解质的新型电化学能源转换装置。从双极膜水解离机理出发,详细介绍双极膜的组成、界面层结构及制备工艺,并对双极膜在不同领域的应用进行了梳理和展望,其中主要着眼于双极膜在燃料电池和电解水制氢2大氢能领域的国内外研究进展,探索由双极膜结构带来的独特应用优势,提出关键问题和发展方向,总结绿色制氢发展的机遇和挑战。