基于氧变价的钠电池正极材料的机理研究进展

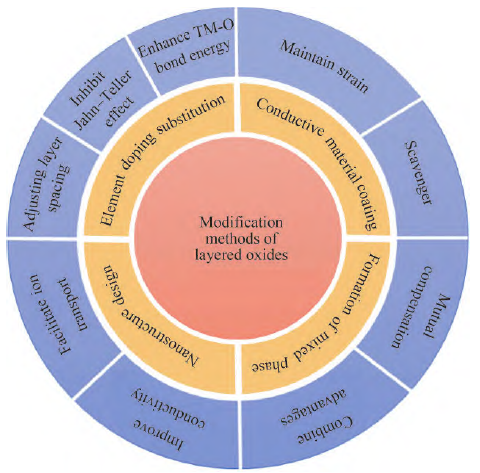

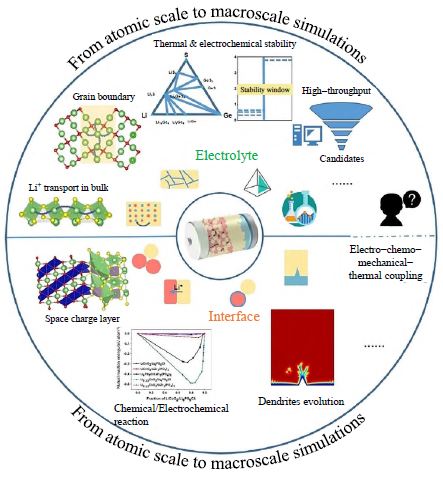

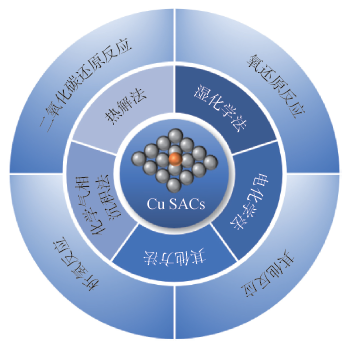

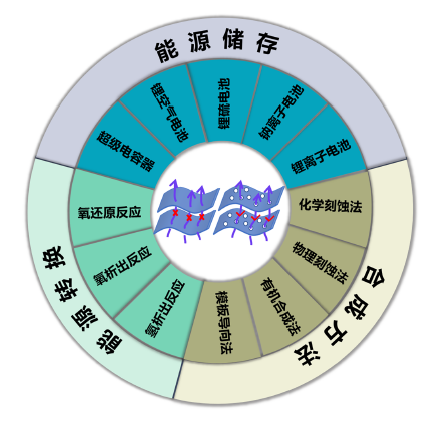

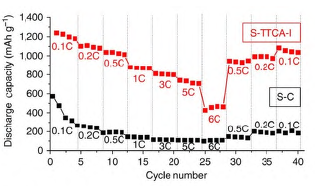

摘要:钠电池作为一种新兴的二次电池技术, 近年来在电化学储能器件市场中迅速崭露头角. 其独特的成本优势和丰富的资源储备, 使其在大规模应用中展现出巨大的潜力. 在众多钠电池正极材料中, 层状过渡金属氧化物被认为是最具应用前景的选择之一, 但在实际应用中仍面临着诸多挑战, 其瓶颈是复杂的相变过程及其有限的能量密度. 在锂电池研究领域, 富锂锰基正极材料的开发提供了宝贵的经验, 特别是通过晶格氧参与的氧化还原反应进行电荷补偿, 能显著提升电极的容量和放电电压, 这也为发展高能量密度的钠电池提供了新的思路和机会. 与锂离子相比, 钠离子的半径较大, 使钠基层状氧化物在结构和元素组成上更加多样, 氧变价的触发机制不再仅限于锂元素,而是可以通过镁、锌等更具经济效益的元素来实现, 在成本控制和性能提升方面提供了更多可能性. 晶格氧的氧化还原反应机制虽然带来了能量密度的优势, 但也引发了一些潜在问题, 包括不可逆的晶格失氧、复杂的结构变化等, 导致容量损失、电压衰减以及电压滞后, 影响电池的能量储存和转化效率. 本文旨在系统总结从富锂锰基材料到钠基层状氧化物的氧变价机理的研究进展, 重点讨论这类正极材料在实际应用过程中所面临的关键问题和挑战. 通过对现有研究的分析和对比, 本文旨在为未来钠电池正极材料的发展方向提供参考, 并为提升其能量密度和循环稳定性提出可能的解决方案.