柔性压电复合材料的医学应用

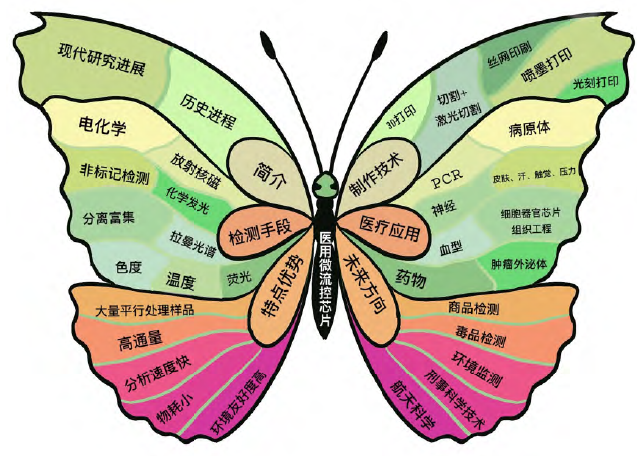

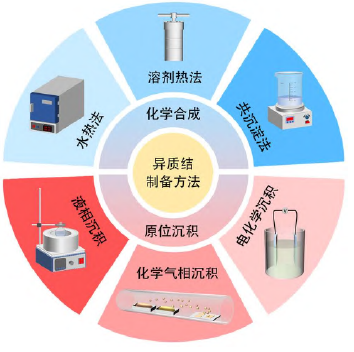

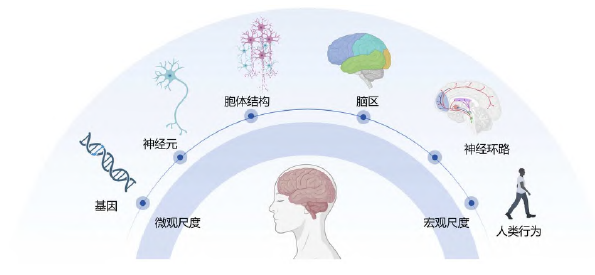

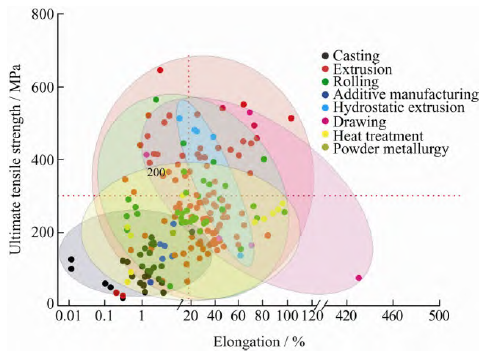

摘要:内源性电场广泛存在于生物体中, 与组织重塑和生长密切相关。目前, 电刺激疗法已被用于治疗颈椎病和风湿性关节炎等. 然而, 笨重的电子设备为患者带来不便, 限制了电刺激在生物医学中的应用。柔性压电复合材料可以实现快速的力电转换, 是自供电电子设备的理想材料. 此外, 压电材料能够实现原位电刺激, 促进组织再生。为了促进对柔性压电复合材料在医学领域的进一步应用, 本文综述了柔性压电复合材料的相关内容。首先, 归纳了柔性压电复合材料的材料构成, 并对增强压电特性的途径和机理进行总结; 然后, 简要介绍了常用的制备工艺和生物医学领域的应用; 最后, 总结了柔性压电复合材料在医学应用的前景, 并对未来发展进行了展望。