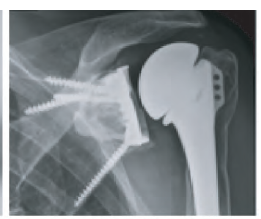

3D 打印钛金属骨科植入物应用现状

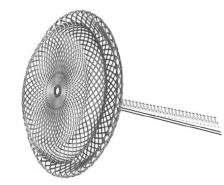

摘要: 3D 打印技术近年来在骨科植入医疗器械领域发展迅速,由于其能够根据患者需求个性化地定制植入物形状,并且精确控制植入物的复杂微观结构,从而实现植入物外形和力学性能与人体自身骨的双重适配。生物医用钛及钛合金作为目前骨科植入物的主要原材料,具有优越的生物相容性,与3D 打印技术结合,成为各国科学家以及医疗器械厂家研发的热点,促进3D 打印钛金属骨科植入物的商业化。针对3D 打印钛金属骨科植入物的特点、钛金属粉末要求、已上市产品情况、临床研究、存在的问题以及标准和审评规范等的现状与发展进行论述和展望。