“镁合金锻造轮毂”被两部委列为重点应用示范产品,产业链协同推进应用

近日,工信部、国务院国资委两部门印发《2023年度重点产品、工艺"一条龙"应用示范方向和推进机构名单的通知,启动2023年重点产品、工艺"一条龙"应用示范工作。经自愿申报、专家评审、征求意见等环节,确定了2023年度36项重点产品、工艺"一条龙"应用示范方向、推进机构和参与单位名单,并正式公布。

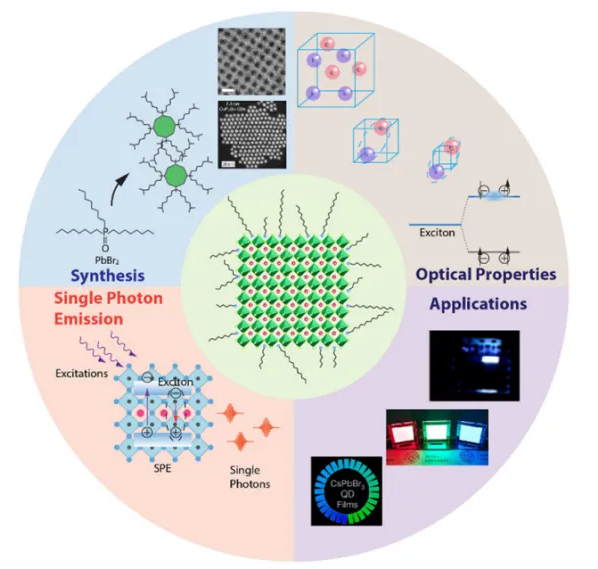

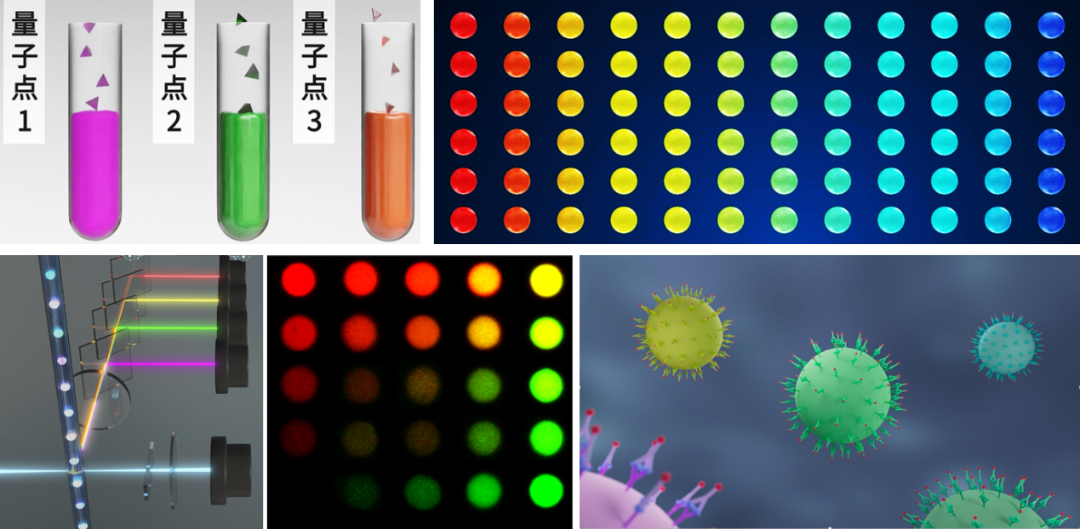

胶体体卤化铅钙钛矿量子点:从合成到应用

可控条件下制备的胶体半导体纳米晶体有助于对量子现象更好的研究和利用,并且可以扩大其生产规模用于商业用途。这些量子点材料在超高清显示、太阳能电池、量子计算、生物成像、光通信等产业有广泛的应用。在过去的十年中,卤化铅钙钛矿纳米晶体作为高效半导体迅速崭露头角。尽管大多数研究集中在弱到中等限制区域的大纳米晶体上,强限制区域(尺寸小于铅卤钙钛矿的激子玻尔直径,范围为4-12纳米)的量子点(QDs)提供了独特的机会,包括偏振光发射和在单一卤化物组成的钙钛矿中无法实现的区域内纯色且稳定的发光。基于此,本文第一作者Junzhi Ye博士(英国牛津大学),通讯作者Lakshminarayana Polavarapu教授(西班牙维戈大学)和Robert L.Z. Hoye教授(英国牛津大学)在Chemical Society Review上发表教程综述。

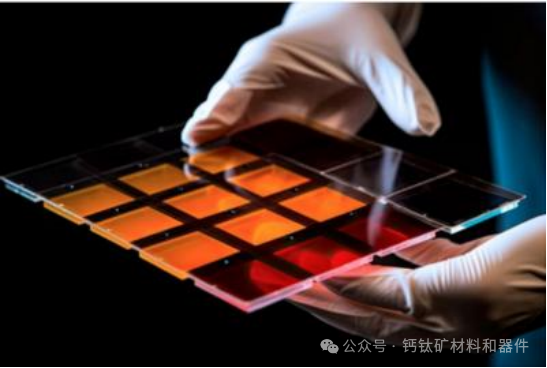

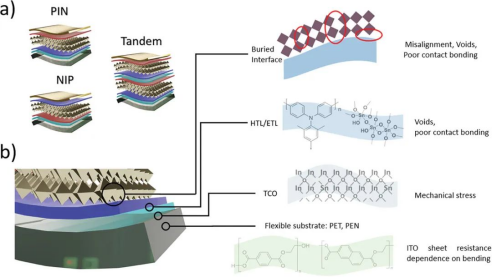

使用真空蒸发工具释放钙钛矿太阳能电池制造的潜力

在寻求更清洁、更高效的能源的过程中,钙钛矿太阳能电池已被证明是一个有前途的技术。钙钛矿卓越的效率、低成本的生产和多功能性使它们成为彻底改变可再生能源的有希望的候选者。然而,大规模采用的道路面临障碍,其中之一就是需要精确和高效的制造工艺。这就是真空蒸发工具作为钙钛矿太阳能电池生产中不可或缺的资产而大放异彩的地方。

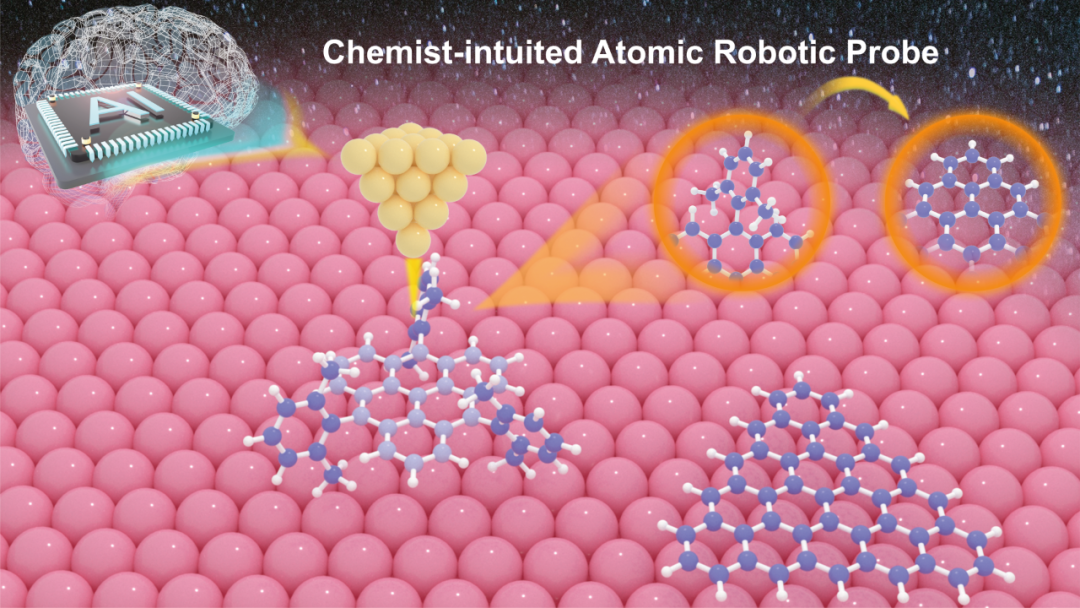

人工智能在材料领域的应用情况与近期成果

人工智能在材料领域的主要应用包括材料发现和设计、材料特性预测和模拟、材料制备和工艺控制、材料性能评估和优化、材料质量控制和缺陷检测等。

上海交大材料学院李万万团队成功创建了量子点液态生物芯片技术平台

通过荧光编码的纳米微球,只需不到十分之一毫升的血清就能一次检测至少7种肿瘤标志物或者15种自身免疫疾病指标……近日,第一教育从上海交通大学获悉,上海交通大学材料科学与工程学院李万万研究员团队实现了从量子点荧光微球、检测分析仪到配套检验试剂的完整全链条技术突破,成功创建了具有自主知识产权的量子点液态生物芯片技术平台。核心技术被国外“卡脖子”?历经18年,李万万研究员团队交上一份“中国智造”答卷。