随着人工智能、量子计算和先进制造技术的飞速发展,超材料这一曾经仅存在于理论中的“科幻材料”正逐步走向产业化,并在通信、国防、能源、医疗等领域展现出颠覆性潜力。全球科研机构和高科技企业加速布局,推动超材料从实验室走向大规模应用,一场围绕新型功能材料的国际竞争已悄然展开。

01国际前沿技术:从军用到民用

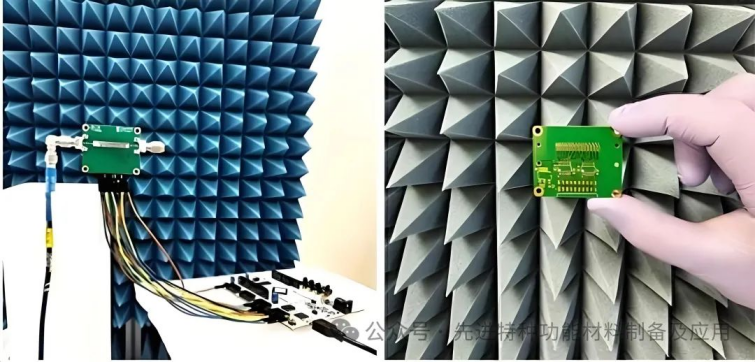

近年来,美国、欧洲和日本在超材料领域的研究持续领跑。美国国防高级研究计划局(DARPA)主导的“可编程超材料”项目取得重大突破,通过动态调控电磁响应的智能超表面,实现了战场环境下的自适应隐身技术。与此同时,麻省理工学院(MIT)研发的“声学超材料”成功将噪声控制精度提升至分子振动级别,为精密仪器和医疗超声设备带来革命性优化。

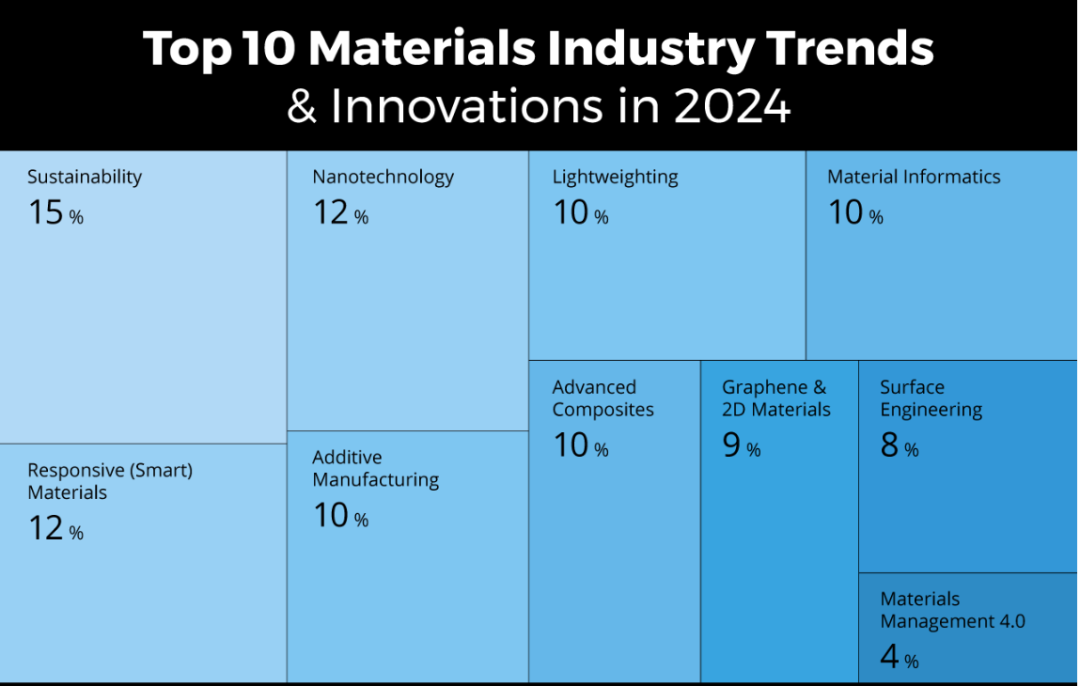

欧洲则聚焦于通信和能源领域。德国马普研究所开发的“太赫兹超材料”在6G信号传输中实现了超低损耗,为下一代无线网络奠定基础。英国剑桥大学联合空客公司推出的“轻量化力学超材料”,强度比钢材高5倍而重量仅为十分之一,已应用于新一代航空发动机叶片。

亚洲方面,日本东京大学利用“光子晶体超材料”制造出全球首块“零折射率透镜”,可突破传统光学衍射极限,助力芯片光刻工艺迈向1纳米时代。韩国三星电子则宣布将超材料天线技术植入2026年量产手机,预计使信号接收效率提升300%。

02中国创新崛起:从跟跑到并跑

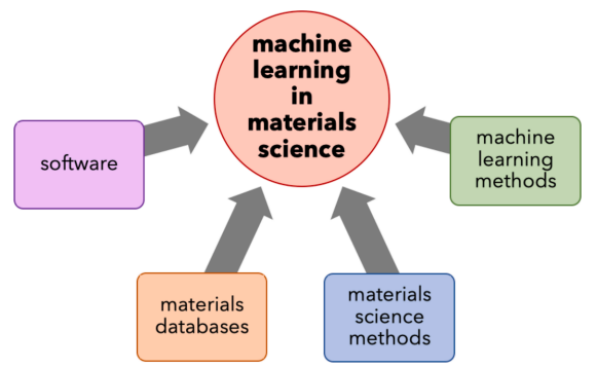

中国在超材料领域的研发投入逐年增加,部分技术已跻身世界第一梯队。清华大学团队设计的“量子超材料”通过操控电磁波与量子比特耦合,为量子计算机的微型化提供新路径。

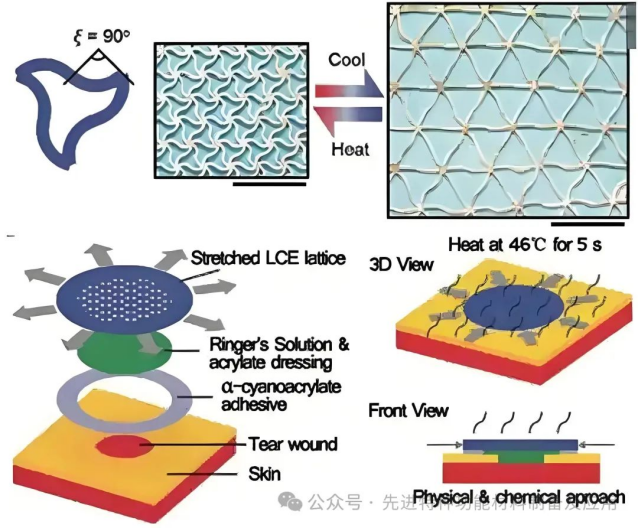

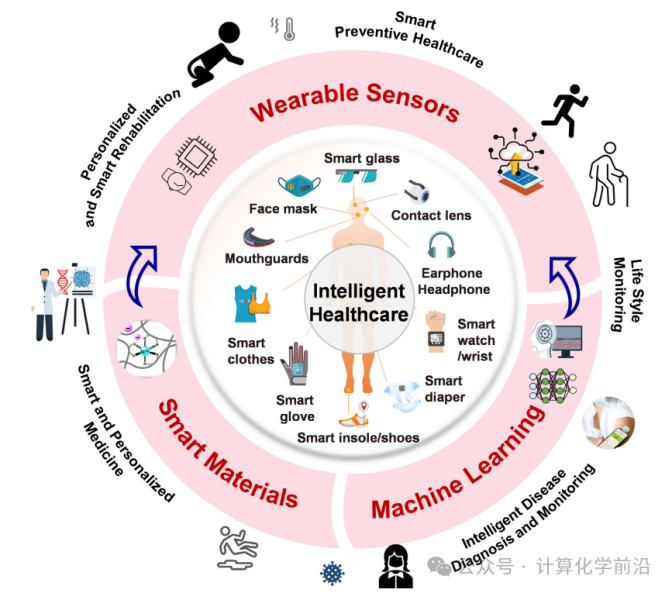

在民用领域,华为联合中科院研发的“智能超表面(RIS)”技术成为5.5G网络核心组件,可动态调整基站覆盖范围,解决城市信号盲区问题。此外,浙江大学开发的“柔性可穿戴超材料”能实时监测人体生理指标并自主调节温度,预计2027年投入医疗市场。

03新材料突破:多学科融合催生无限可能

超材料的创新离不开新型复合材料的支撑。2024年,石墨烯基超材料因其卓越的导电性和机械强度,被用于制造可折叠电子设备的透明电路;而“拓扑绝缘体超材料”则因表面零电阻特性,成为量子计算芯片的理想载体。更引人注目的是,美国哈佛大学开发的“活体超材料”通过基因编辑细菌合成生物-无机混合结构,未来或用于人体组织修复。

在能源领域,“等离子体超材料”通过局域化光场将太阳能转化效率提升至85%,远超传统光伏电池;而“热隐身超材料”则可引导热流定向传导,为数据中心散热和建筑节能提供全新方案。

04未来趋势:智能化、动态化与跨学科应用

专家预测,超材料的未来发展将呈现三大方向:

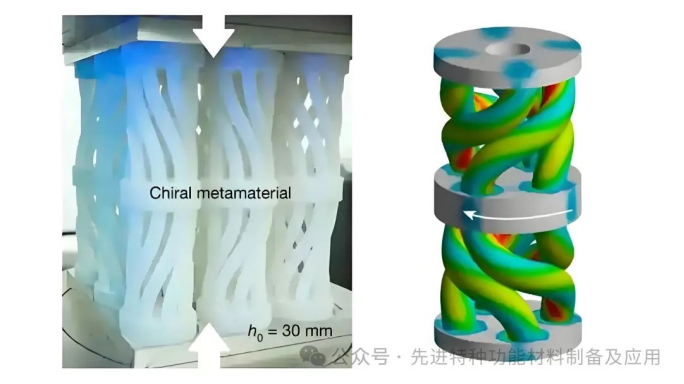

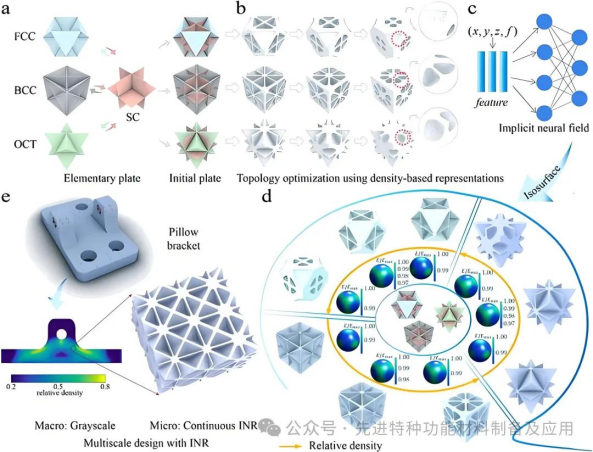

1、动态可编程化:借助AI算法实时调控超材料属性,如自适应隐身、智能波束成形等;

2、多物理场耦合:融合电磁、声学、热力学等多维度功能,例如同时控制声波和震动的“地震超材料”;

3.、生物兼容性突破:生物超材料或推动纳米机器人、靶向药物递送等医疗技术变革。

据《自然-材料》期刊分析,到2030年,全球超材料市场规模将突破5000亿美元,其中通信、国防和医疗占比超60%。专家指出:“超材料正从‘结构设计’走向‘功能创造’,其跨界融合特性将重塑工业体系。”

据《自然-材料》期刊分析,到2030年,全球超材料市场规模将突破5000亿美元,其中通信、国防和医疗占比超60%。专家指出:“超材料正从‘结构设计’走向‘功能创造’,其跨界融合特性将重塑工业体系。”

可以预见,在这场材料革命的浪潮中,谁掌握了超材料的核心技术,谁就握住了未来科技的钥匙。而随着各国政策支持和资本涌入,这一领域的竞争与合作必将更加激烈。

(来源:先进特种功能材料制备及应用)

发表评论 取消回复