香港大学研究小组研发准固态镁离子电池 能量密度达264Wh/kg

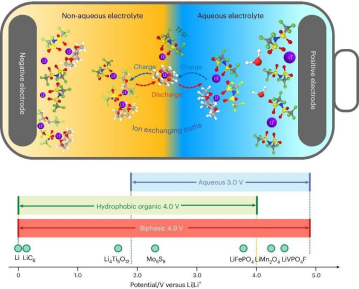

近期,香港大学机械工程系的一个研究小组在这方面取得了突破。他们设计了一种准固态镁离子电池,其电压平台为2.4V,能量密度为264Wh/kg,超越了目前镁离子电池的性能,几乎与锂离子电池的性能相匹配。

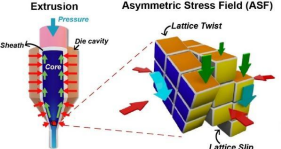

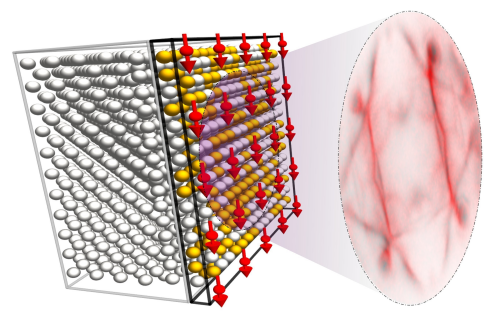

铝电解迭代新技术在魏桥创业研发成功,达到国际领先水平

节能、降碳、延寿和环保,被业内誉为目前全球铝电解领域一项全新的迭代技术横空出世。8月10日,“铝电解一体化铜炭复合阴极技术开发及应用”项目评价会在山东魏桥创业集团有限公司召开。