耐高温树脂及其复合材料性能研究

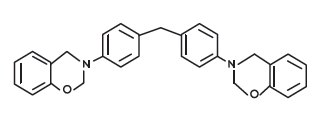

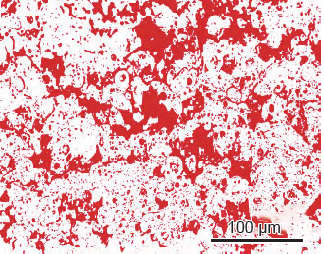

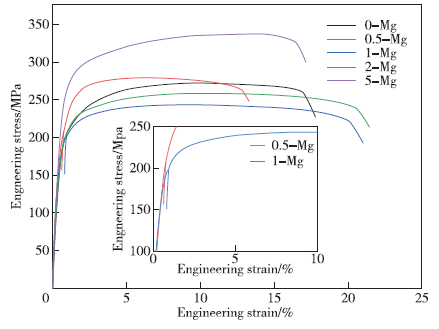

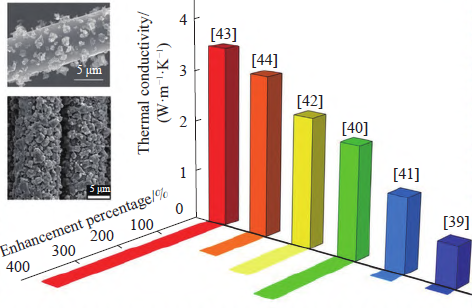

摘要:针对固体火箭发动机复杂管路一体化成型工艺技术要求,进行了TDS 型苯并噁嗪树脂的粘度、热重曲线、流变性能以及复合材料的力学性能测试,得到了TDS 型苯并噁嗪在注胶温度下粘度小于0.3 Pa.s,工艺窗口大于6 h,该树脂在800 ℃氮气气氛下,残碳率为55.6%,也获得了复合材料的拉伸强度、压缩强度、压缩模量、弯曲强度和层间剪切强度等参数。研究结果表明:TDS 型苯并噁嗪耐高温树脂初步满足了固体火箭发动机复杂管路一体化成型工艺技术要求。