海洋工程典型装备智能化研究进展

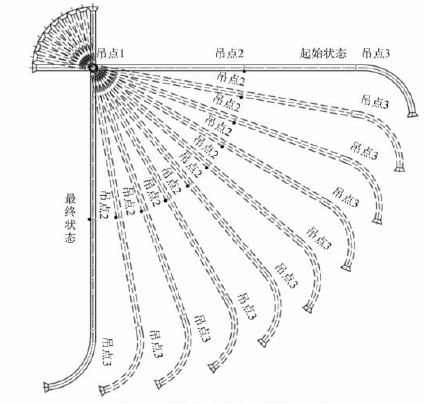

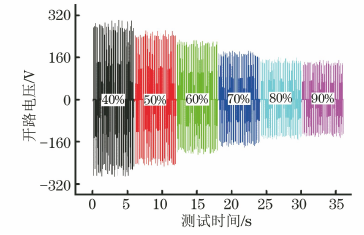

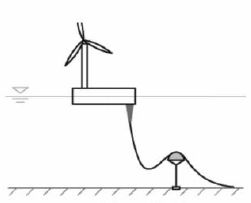

摘要:为了推动海洋工程装备智能化发展、加快智慧海洋工程装备建设,综述了海洋油气资源开发中关键装备的实践创新,包括海洋柔性立管及脐带缆、海洋浮体结构以及海洋结构监测技术3个研究领域。首先,通过对现阶段的海洋柔性立管及脐带缆发展现状进行系统阐述,总结了智能算法在结构分析与设计中的探索尝试;其次,介绍了海洋浮体结构的理论模型、数值模拟和模型实验在智能化方向的发展历程,指出了现阶段分析技术的局限性及未来的重点研究方向;最后,梳理了海洋装备结构智能化监测技术的应用研究,强调了监测技术作为智能感知的重要途径,在未来的发展中将逐渐标准化与智能化。随着信息技术高速发展,传统自动化手段难以解决海洋装备运维过程中面临的新挑战。全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测以及协同控制等多种智能化技术综合应用于海洋工程装备,已经是未来发展的必然趋势。