新能源汽车车门轻量化研究

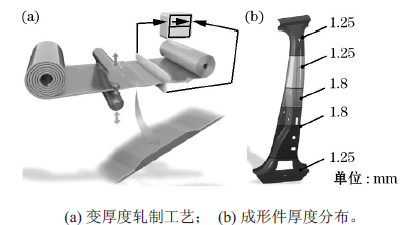

摘要: 以某新能源汽车车门为研究对象,通过设定轻量化目标,分析了零件结构及强度情况,制定了车门轻量化方案,并利用有限元模拟分析的方法,对车门的模态以及刚度进行了验证。结果表明,该轻量化方案振型分布合理,结构振型光滑,动态特性良好,同时刚度性能优良。该轻量化方案具有可行性,试模成功并实现了汽车车门的量产应用,可为新能源汽车轻量化的开发提供参考。

中国汽车发展趋势及汽车用钢面临的机遇与挑战

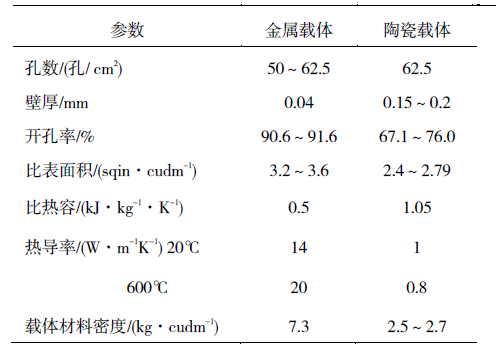

摘要:首先对中国汽车发展的现状与趋势进行了分析预测,2020年中国汽车产量可能达到3 600万辆。伴随汽车迅速发展的同时,汽车用钢也面临安全、环境、资源、能源及成本等方面的挑战。中国汽车的高速增长和庞大的市场为汽车用钢的发展带来重大机遇,同时冶金行业也面临来自非钢材料的激烈竞争和用户方面的挑战。就汽车用钢的发展潜力和钢铁行业可能采取的应对方案进行了讨论,分析了近年汽车用高强钢合金含量的发展、新型高强钢的组织性能精细控制及应用技术、超高强双相钢及新型淬火配分钢的精细组织、冷轧高强钢中的纳米粒子析出控制、热成形钢的工艺与组织性能以及先进高强钢的成形应用技术等。最后,举例介绍了汽车用钢供应商的先期介入(EVI)服务体系的加强与完善。

汽车用高强塑积钢关键研究进展之一: Q&P钢的研究进展

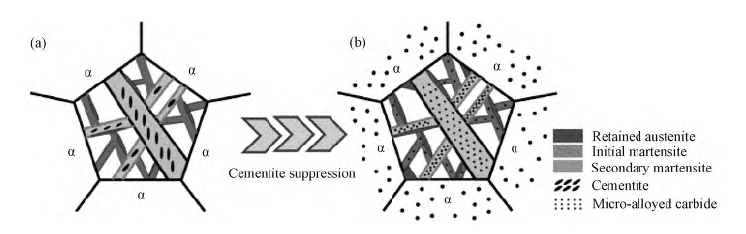

摘要: 高强塑积Q&P钢以其优异的强度、塑性及成型性能得到诸多研究者的关注,并在汽车轻量化研究中起到了重大作用。本文以汽车用第三代高强塑积Q&P 钢的关键研究进展为对象,从高强塑积Q&P钢的成分设计及优化、热处理工艺对组织调控的影响及其性能强化机制3 个方面对国内外Q&P钢的合金化、制备及强化机制进展进行了概括介绍。以期为我国高强塑积Q&P钢的研发及推广提供参考。

14.9级高强度汽车紧固件用钢42CrMoVNb球化退火工艺研究

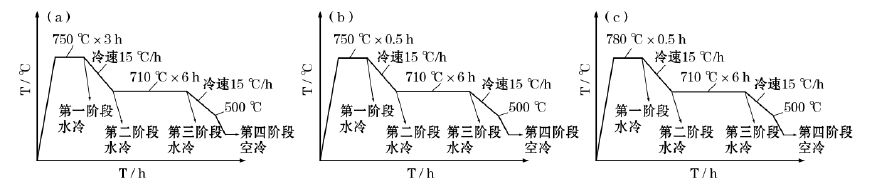

摘要:通过对不同球化退火工艺结果进行金相、扫描和硬度分析,研究了14.9级高强度汽车紧固件用钢42CrMoVNb球化退火规律。结果表明:42CrMoVNb 球化退火工艺的第一阶段的保温时间长,可增加碳化物在钢中的溶解度,使钢中的碳及铁原子获得更多的扩散激活能,从而促进碳化物的球化;42CrMoVNb球化退火工艺的第一阶段加热温度高于Ac1,原始组织奥氏体化,经水冷后生成马氏体组织,会造成球化态硬度偏高,不利于冷镦成型;42CrMoVNb最佳的球化退火工艺为:750℃×3h炉冷至710℃×6h,以15℃/h炉冷到500℃后空冷。

汽车用耐热紧固件团标的制定及A286合金螺栓的研制

摘要:为了满足对汽车用耐热紧固件的需求,泛亚汽车技术中心有限公司等单位制定了2项团体标准T/CSAE 99-2019和T/CSAE 136-2020。团标中包含了紧固件用耐热材料的牌号和基本技术要求,耐热材料的应用等。通过全产业链协作,建立了“材料生产-紧固件制造-服役评价”的质保体系,研制了A286合金螺栓。结果表明: 采用真空感应熔炼(VIM) +电渣重熔(ESR),并进行合理的覆膜处理、拉拔、热处理,试制的A286合金螺栓使用性能满足要求。A286合金螺栓的制造工艺为冶炼→开坯→热连轧→盘条酸洗→覆膜处理→拉丝→固溶处理→酸洗→轻拉拔→检测→冷镦→搓丝→时效→表面处理→性能检测,最佳工艺为: 轻拉减面率8%~18%,(980±10)℃固溶处理及(720±10)℃时效16h。

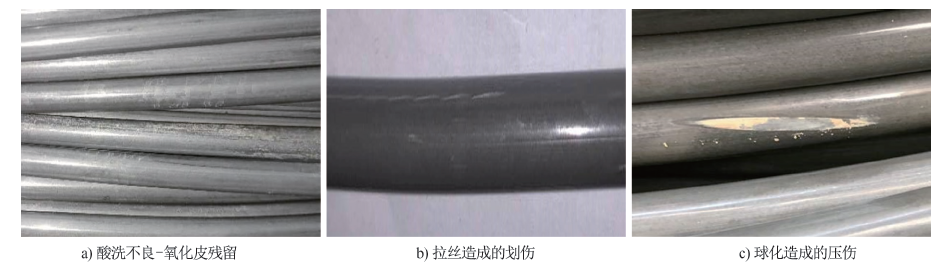

制造汽车发动机关键紧固件的要点

摘要:为了提高汽车发动机关键紧固件及材料的制造水平,总结了关键紧固件制造过程的控制要点及常见缺陷和原因,其中包括: 冶炼过程采用LF + RH/VD工艺确保原材料的纯净度; 通过大方坯连铸及“两火”工艺,结合轧制工艺控制组织均匀性、尺寸精度、表面质量及减少脱碳层等以保证原材料的性能和质量; 通过合理选择毛坯尺寸及球化工艺等改制工艺以控制脱碳、磷化皮膜及表面质量,提高线材的冷镦成形性; 借助CAE进行成形工艺设计以保证获得良好的紧固件流线; 对模具、设备、作业规范、检测能力、热处理、搓丝及表面处理等的管控以确保紧固件性能的稳定; 采用合理的拧紧工艺并进行装配验证以保证关键紧固件的使用寿命。

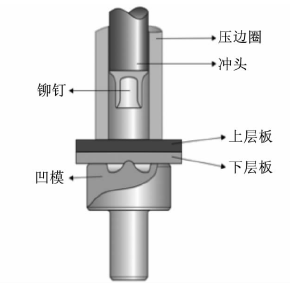

自冲铆接工艺参数对接头性能影响的研究

摘要:随着新能源汽车车身轻量化的发展,铝合金复合材料在车身上逐渐被采用。由于传统焊接不适用于铝合金材料的连接,自冲铆接技术在全铝车身上的应用得到了重视。自冲铆接技术是一种冷连接技术,多片材料无需预先穿孔即可连接在一起。因此,研究自冲铆接工艺的接头性能和质量对车身轻量化有着重要的意义。基于国内外自冲铆接技术的发展现状,综合评述了接头性能的评价参数,归纳了铆钉、凹模、冲头和板料工艺参数对接头性能影响的特点,分析了其关键作用和优先程度,可用于指导自冲铆接技术工艺的开发过程。此外,通过对国外根据工艺参数对接头几何性能和抗剪强度进行预测的方法的总结,分析了国内与国外在强度预测方面存在的差距,提出了我国自冲铆接技术进一步研究的方向。

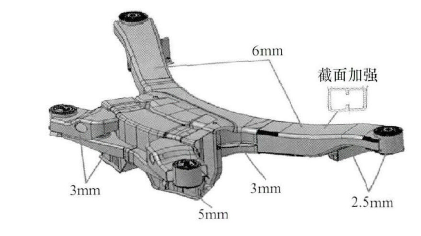

基于材料替换的轿车副车架设计方法

摘要:本文中基于原有副车架结构,通过材料替换和结构改进,并充分考虑镁合金的加工工艺,改进设计出新型镁合金副车架。首先,对原有结构进行镁合金材料替换,进行了正常载荷、疲劳载荷和过载工况下的强度分析,计算得到副车架各阶频率与振型;接着结合副车架动刚度特性,对镁合金副车架结构进行了改进设计,在确保满足使用要求的前提下,副车架质量减轻50%。本文中采用的综合强度、模态与动刚度分析的设计方法,可为汽车其它承载结构件的设计提供参考。

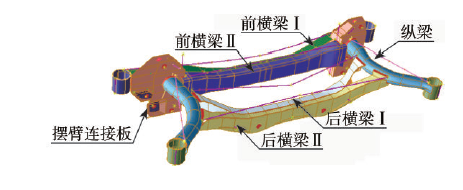

汽车后副车架轻量化概念设计方法研究

摘要:在汽车结构概念设计阶段,将拓扑优化技术与隐式参数化建模相结合,并引入截面形状控制方法,用以实现产品结构-材料-性能一体化优化设计。第1步,对后副车架进行综合目标拓扑优化。第2步,建立隐式参数化模型,采用截面形状控制方法选择零件形状、位置、厚度和材料等36个参数为设计变量,以质量最小、第1阶模态频率最高为目标,硬点刚度和前3阶模态频率为约束,进行多目标优化。结果表明,在满足后副车架性能目标的条件下,质量减轻2.41 kg,其轻量化率达14.5%。