金属纳米材料低温键合及图形化制备研究进展

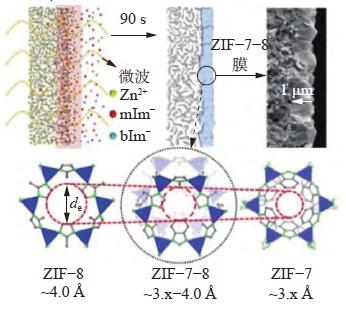

摘要: 利用金属纳米材料的尺寸效应可显著降低连接温度,提高焊点可靠性,以银纳米焊膏为代表的金属纳米低温连接材料在第三代半导体为代表的功率芯片封装中充分验证并量产。面向集成电路的先进封装需要图形化焊点,将功率芯片封装技术转移到先进封装中,需要同时满足低温键合和图形化键合的要求,极大地增加了技术难度。文中首先剖析了金属纳米材料降低键合温度的基本科学原理,并进一步综述了不同纳米材料低温键合的研究现状,重点总结了可键合纳米材料的图形化方法,为先进封装中细节距、高精度、高效率的图形化低温键合提供技术参考。创新点: (1) 阐述了金属纳米材料实现低温键合的基本原理及理论研究进展。(2) 综述了不同形态的金属纳米材料用于低温键合的研究现状。(3) 系统地总结了针对不同金属纳米材料图形化制备方法的研究进展。