激光增材制造成型马氏体时效钢研究进展

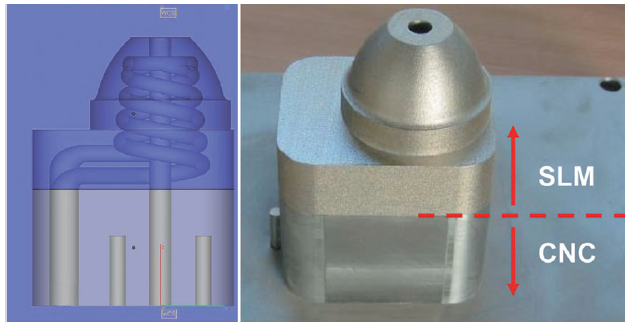

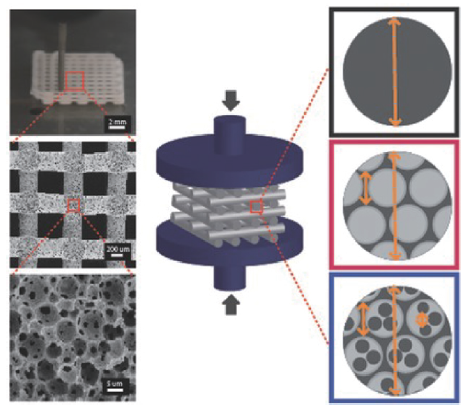

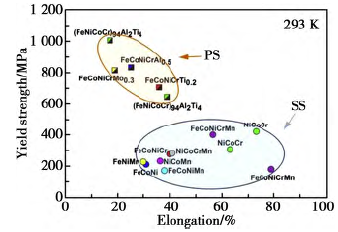

摘要:本文较全面地综述了国内外激光增材制造成型马氏体时效钢(MS)的研究和应用现状。分析了选区激光熔化(SLM)制备MS特有的优势,并从SLM成型MS参数与性能优化、成型各向异性、时效强化机理、梯度材料和模具应用5个方面进行了系统介绍。研究表明,SLM成型MS的工艺窗口较宽,易获得成型致密度>99%的试样;经过激光和热处理工艺参数优化后,其力学性能可达标准锻件水平。MS时效强化遵循Orowan位错绕过机制,成型方向对MS力学性能影响较小。此外,SLM能够制备高结合强度MS基梯度材料(MS-Cu和MS-H13等)零件,为制备梯度材料功能件开辟了新途径。最后,介绍了SLM成型MS面向随形冷却模具的应用,并提出了今后的研究展望。