中日固态电池专利对比分析

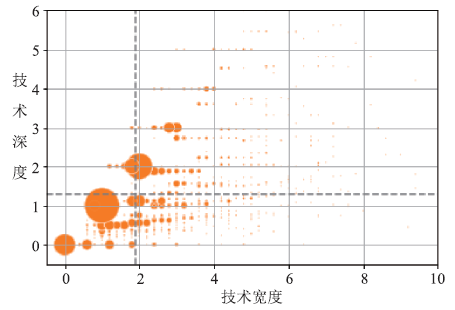

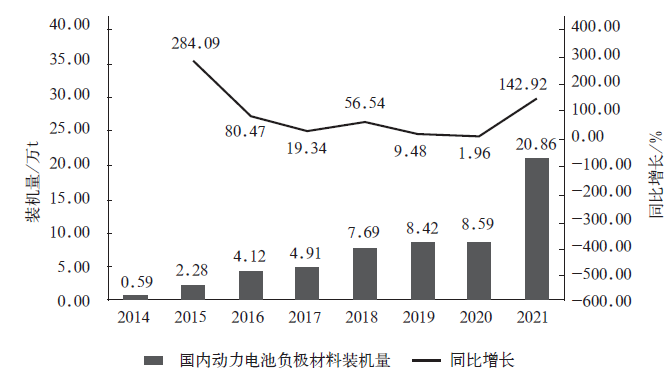

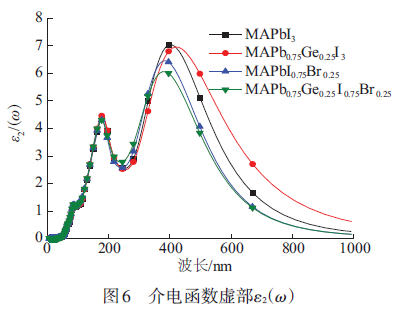

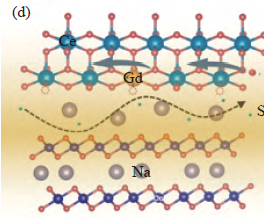

摘要:固态电池技术作为下一代动力电池的重点方向,其研发动态与产业竞争格局深刻影响全球新能源变革。本文基于专利数据,从研发活跃度、技术主题、竞争力及市场布局等多维系统对比了中日两国固态电池技术的差异化发展路径和竞争格局。研究表明,日本依托早期技术积累与延续性政策支持,聚焦硫化物及卤化物电解质研发,构建了高能量密度技术体系,技术复杂度与创新性指数显著领先,并通过广泛的专利布局形成全球性技术壁垒;中国则依靠政策驱动和市场应用的双轨牵引,在半固态电池产业化、复合电解质体系及低成本工艺优化方面形成差异化优势,但高创新性专利占比不足,海外技术市场布局薄弱。基于此,本文提出“基础研发创新-专利体系保障-技术标准引领-产业生态重构”四位一体策略,为优化中国固态电池技术攻关路径提供数据支撑与策略建议。