磷酸铁锂电池循环利用:从基础研究到产业化

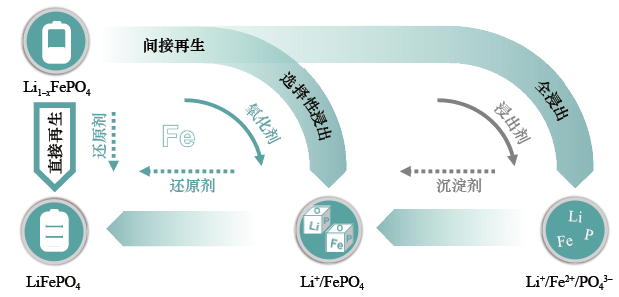

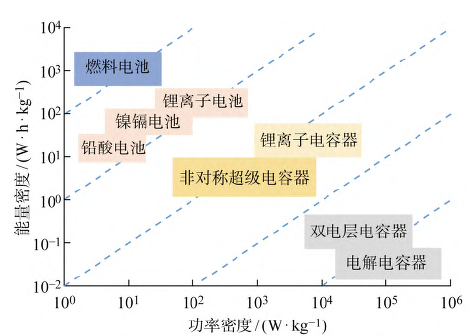

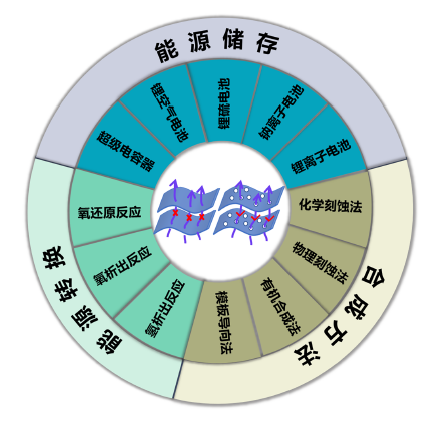

摘要:磷酸铁锂(LiFePO4)电池因其良好的循环性、高安全性、低成本在电动汽车和储能领域得到广泛应用,市场保有量的持续增加引发了对废旧LiFePO4电池循环利用的更多重视;然而LiFePO4自身的价值属性不突出、综合回收技术壁垒偏高,导致废旧LiFePO4电池的高值回收仍是LiFePO4电池循环利用的关键问题。本文总结了LiFePO4电池的退役路径和再生利用路径,从预处理、资源再生两方面梳理了LiFePO4正极废料再生利用的研究进展,得出了直接再生更具应用潜能但仍处于技术初步研究阶段、间接再生适合原料复杂性较高或需要高价值资源储备情况的基本判断。着眼LiFePO4正极废料再生利用产业化发展,识别出发展前提、发展关键、发展保障3个方面的产业化重要因素,展示了LiFePO4全组分短程再生利用技术及其万吨级生产线应用案例。进一步阐述了退役电池残能检测、智能化拆解预处理、正极废料直接再生等LiFePO4电池循环利用技术的发展趋势,原料来源及使用状况复杂、多种金属杂质精深脱除、正极材料更新换代等LiFePO4电池循环利用技术的应用挑战,提出了规范管理并顺畅回收渠道、加快关键技术攻关与应用转化、加强宣传和推广力度以提高市场接受度等发展建议,以畅通LiFePO4电池从基础研究到产业化的创新路径,促进LiFePO4电池循环利用及关联产业绿色发展。