钠离子电池合金化负极材料研究及应用进展

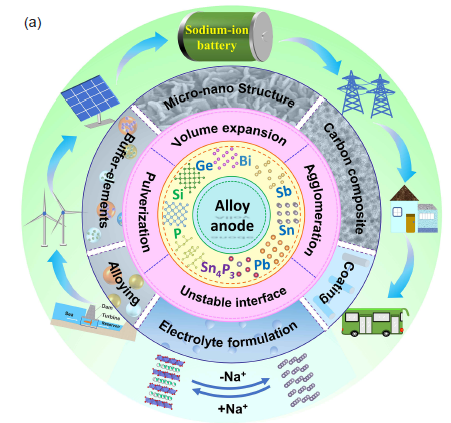

摘要:钠离子电池凭借钠资源丰富、分布广泛、价格低廉的优势在大规模储能领域具有重要的应用前景, 可与锂离子电池形成优势互补。负极材料是电池化学的关键组成, 其能量密度、使用寿命等直接影响着电池性能。合金化材料具有理论比容量高、工作电压适宜等优势, 被认为是一类有应用潜力的储钠负极。然而, 这类材料发生合金化反应时体积膨胀严重, 电极材料易粉化脱落, 造成电化学稳定性欠佳。目前, 主要通过材料微纳结构设计、界面化学调控、碳材料复合、表面包覆、电解液优化等方法来改善其电化学性能。本文综述了合金化负极材料的最新研究进展, 探讨了其发展面临的瓶颈以及解决方案, 介绍了基于合金化负极的钠离子全电池构筑策略和应用实例, 为高性能钠离子电池的发展提供一定参考依据。