铝离子电池电解质的研究进展

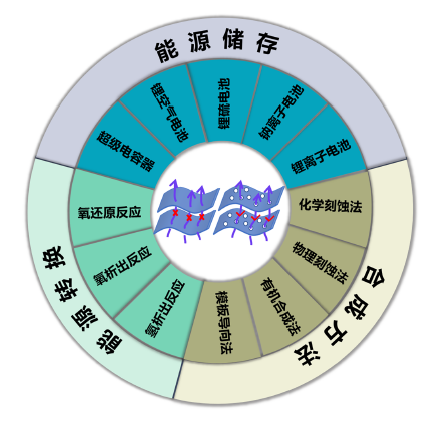

摘要:由于社会的快速发展,人们对二次离子电池的要求日益提高。铝离子电池具有成本低、安全性高、循环性能好等优点,是未来替代锂离子电池的理想储能体系。电解质作为电池系统重要组成之一,起到传输离子、连通电路的作用,对电池性能具有直接影响。因此,设计和制备具有良好综合性能的电解质一直是铝离子电池领域的研究热点。本文对目前铝离子电池的液态电解质、无机固态电解质和聚合物电解质的研究现状进行了总结,从成本、电化学窗口、化学稳定性和离子电导率等方面对它们的性能进行了分析,并对未来铝离子电池电解质的发展方向进行了展望。