水系锌离子电池钒基正极材料储能机制、存在的问题及其改性策略

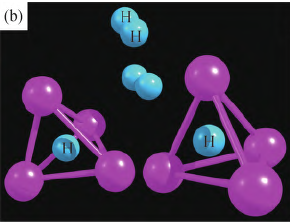

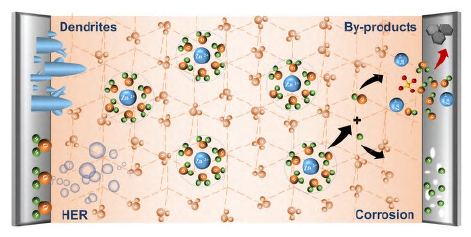

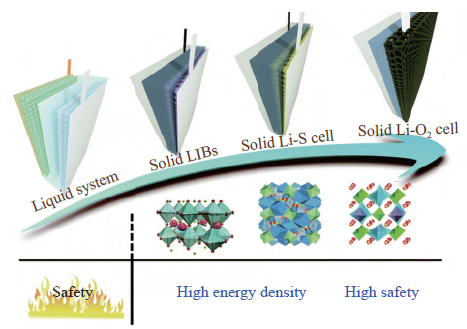

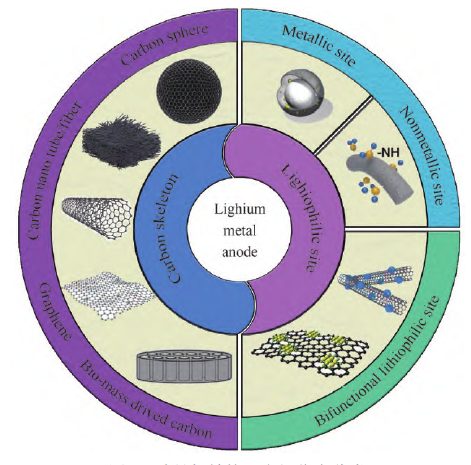

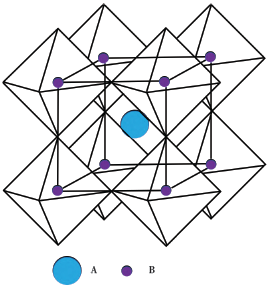

摘要:中性或弱酸性体系下的水系锌离子电池(AZIBs)因高安全、低成本及高能量密度等特性成为近年来研究的热点。其中,备受关注的钒基化合物具有比容量高、结构灵活多样等优点在AZIBs领域展现出了广阔的市场应用前景。主要总结了钒基材料的4种反应机制并叙述了钒基正极材料在AZIBs中的研究进展, 在AZIBs中,Zn2+有着较大的离子半径,随着循环的进行Zn2+不断嵌入/脱出, 引起材料结构的变化,从而导致活性物质从导电集流体上脱落,严重影响电池的循环寿命; 钒基材料本身的导电性能较差,不利于电子的转移;钒基材料在AZIBs中的电压窗口比较窄。针对这些问题,主要从离子和分子预嵌、表面修饰和复合材料制备、缺陷设计及金属离子掺杂、自支撑电极结构设计、电解液优化等5个方面进行了总结,并对未来AZIBs钒基正极材料的研究方向进行了总结与展望。