光伏跟踪支架檩条结构高刚性轻量化设计

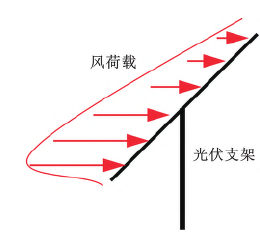

摘要:在太阳能光伏跟踪支架系统中,冷弯型檩条结构被用于支撑光伏板,安装位置介于主梁与边框之间。首先构建以结构柔顺度最小为设计目标、单元相对密度为设计变量、体积与一阶固有频率为约束的拓扑优化数学模型,基于SIMP法获得檩条结构的最优布局构型,在此基础上,对拓扑优化构型进行工程化设计,并制造加工出相关结构。然后根据太阳能光伏跟踪支架实际服役于不同风速荷载下的环境,设计分步测试载荷工况,分别对优化前后的檩条结构进行静动态仿真分析,由仿真结果可知优化后的檩条结构在抗弯、抗扭性能以及固有频率方面均得到了提高,从而验证了优化设计方法的有效性。最后采用实验测试方法对优化设计后的檩条结构性能进行验证。研究结果表明,在机械性能明显增强的前提下,檩条结构实现了减重8.8%。