锂金属负极界面及体相稳定化策略研究进展

关旭泽1,2,李杨2,刘兴江1,2 (1 天津大学化工学院;2 中国电子科技集团第十八研究所化学与物理电源重点实验室)

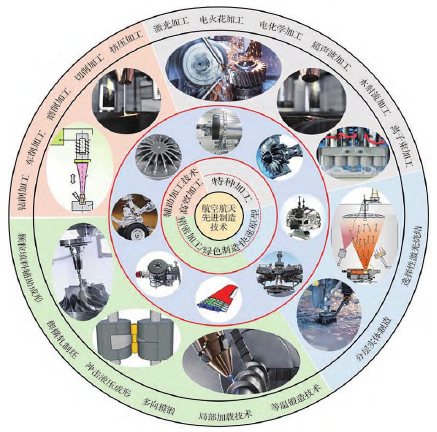

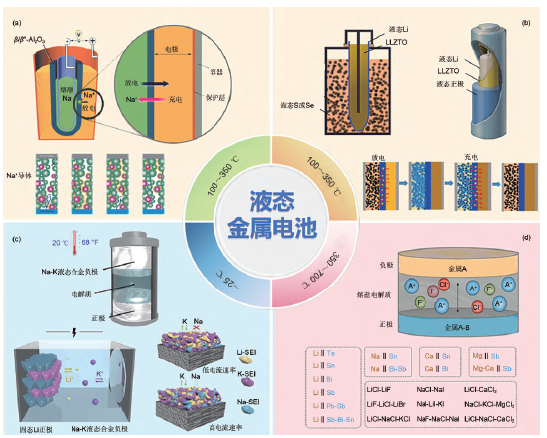

摘要:随着信息化、电动化和新能源技术的快速发展,便携电子、电动汽车和储能设施需要更高能量密度的电化学储能电池,但广泛使用的锂离子电池的能量密度正逐步接近极限,难以满足上述需求。因此亟需发展更高能量密度的电化学体系。锂金属负极具有极高的理论容量(3860mAh·g-1)和最低的氧化还原电势(-3.04V vs SHE),被认为是实现下一代高能量密度电池的理想材料。然而在几十年的发展过程中,锂金属电池较低的循环寿命和安全性问题严重制约了其实用化。本文从锂金属电池的发展历程出发,分析锂金属负极反应活性高、锂枝晶、死锂和体积膨胀等问题及作用机理,并就上述问题分别从界面设计和体相设计方面综述应对策略,包括非原位/原位生成的界面层保护、合金化锂负极以及三维复合锂负极,最后针对实效电池的约束条件、电极串扰及大容量电池的失效机制等实用化锂负极未来发展进行探讨和展望。

关键词:锂金属负极;二次电池;界面设计;体相设计

目录介绍

1 锂金属二次电池面临的挑战

1.1 锂金属二次电池的发展历程

1.2 锂金属二次电池存在的问题

1.2.1 锂的高活性导致锂负极腐蚀

1.2.2 循环过程中产生锂枝晶

1.2.3 生成死锂与体积膨胀

1.2.4 电极串扰对锂负极的影响

2 锂负极形貌控制策略

2.1 界面设计

2.1.1 非原位生成的界面层保护

2.1.1.1 无机界面层

2.1.1.2 有机界面层

2.1.1.3 复合界面层

2.1.2 原位生成的界面层保护

2.1.2.1 高浓度/局部高浓度电解液

2.1.2.2 电解液添加剂

2.2 体相设计

2.2.1 合金化锂负极

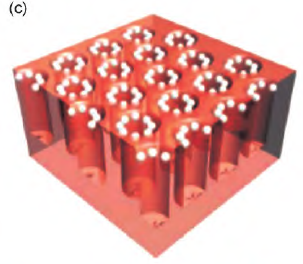

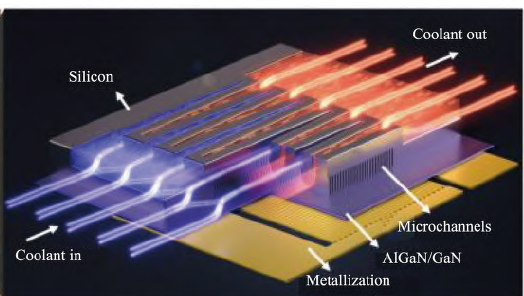

2.2.2 三维复合锂负极

2.2.2.1 导电三维骨架

2.2.2.2 非导电三维骨架

2.2.2.3 导电-非导电复合骨架

3 结束语

©软件著作权归作者所有。本站所有文件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

转载请注明出处!

发表评论 取消回复