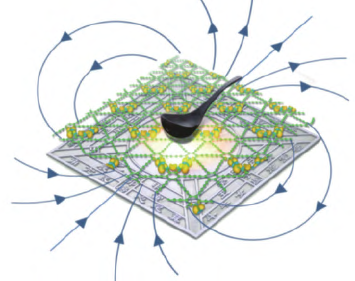

TA2纯钛薄板微流道液压成形工艺研究

摘要:双极板是氢燃料电池的重要部件之一,钛作为金属双极板基材有诸多优势,但钛的成形性能差、回弹较为严重,本文以0.1 mm TA2纯钛薄板微流道液压成形为研究对象,通过试验和有限元模拟相结合的方法研究纯钛微结构变形行为,分析工艺参数对微流道成形质量的影响规律,为液压成形钛双极板提供参考。建立了TA2纯钛薄板微流道液压成形的有限元模型,通过与试验件的轮廓及厚度分布验证有限元模型的准确性;研究了液体压力、加载速率和脉动加载对微流道成形的影响。结果表明,微流道液压成形过程中材料应变路径为平面应变,且上圆角位置最容易破裂;加载速率对微流道成形影响不大,随着加载速率的提高,成形深度略有下降,但是变化不大,仅有3%;脉动加载路径能够提高材料的流动变形能力,在均为临界破裂情况下,相比较线性加载路径成形深度有较高的提高,可达232.2μm,提高幅度为23%。