固化电解金属锰渣在软土路基填筑中的应用研究

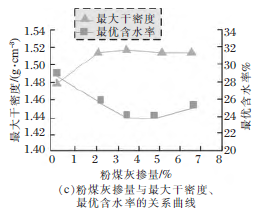

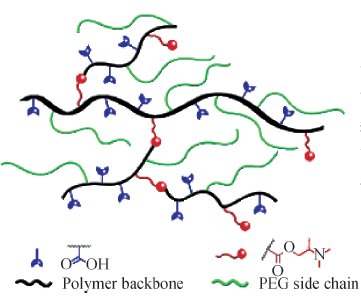

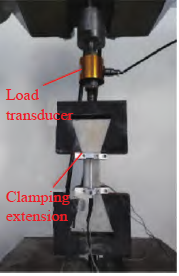

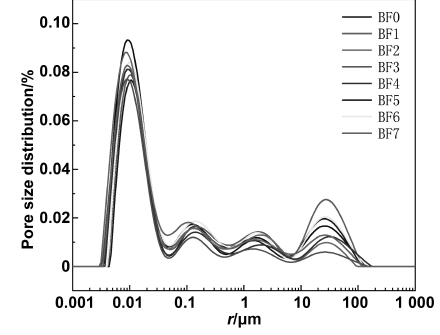

摘要:电解金属锰渣可以作为软土路基填筑的材料,但电解金属锰渣的含水率过高,且具有一定的毒性。研究通过对电解金属锰渣进行固化,探究了其固化的机理,然后设计了固化电解金属锰渣路用性能验证实验,分析其在软土路基填筑中的应用效果。实验结果表明,加入固化剂固化后最大干密度增加,最优含水率降低。CBR值特性实验中,在掺量为6%时,添加水泥的CBR值增长了54.22%,添加石灰的CBR值增长了62%;在石灰掺量为3%时,CBR值达到为14%。电解锰渣回弹模量实验中,加入固化剂后,回弹模量增长。实验结果说明了固化后的电解金属锰渣具有较好的路用性能,研究将对提高软土路基填筑质量、降低工程风险具有重要的实践意义。