缺陷二维材料强度

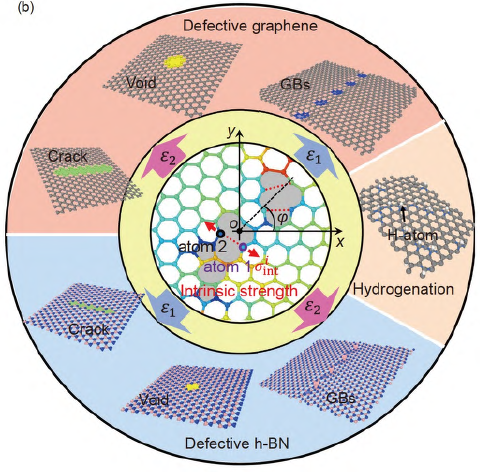

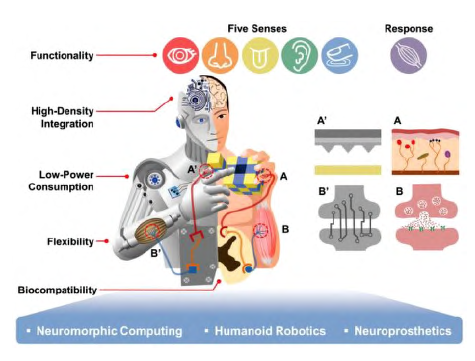

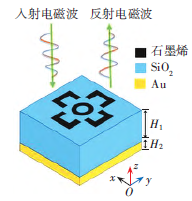

摘要:材料失效是固体力学关心的核心问题之一, 强度准则是描述材料失效的重要工具. 二维材料如石墨烯、六方氮化硼、过渡金属二硫化物等具有优越的力学性能, 在能源环境、电子信息、航空航天、纳米器件等领域都有重要的潜在应用. 二维材料缺陷不可避免, 由于其原子级厚度和极低的离面刚度, 缺陷残余应力会导致显著的应力集中和离面变形, 从而显著降低材料的强度. 尽管断裂力学理论被广泛用来描述二维材料的脆性断裂, 但研究发现六方氮化硼的能量释放率超过Griffith预测值一个量级, 与经典断裂力学理论预测不符. 另一方面, 虽然晶界强度理论解释了晶界强度随缺陷密度增加而反常升高的现象, 位错堆积模型揭示了多晶石墨烯强度与晶粒尺寸间的赝Hall-Petch效应, 但这些理论模型主要针对特定缺陷在单轴载荷下的失效行为, 缺乏普适性. 特别地, 二维材料缺陷结构、加载状态多样, 导致复杂的应力分布和变形失效模式, 增加了建立普适性强度理论的难度. 然而, 从原子角度, 材料失效的本质都是化学键发生断裂, 特别是大部分二维材料都由共价键构成, 因此从化学键失效的角度, 得到化学键失效的本征标度, 则有可能建立缺陷二维材料的统一强度理论. 本文首先综述了近年来二维材料强度的相关实验、模拟和理论研究进展, 着重介绍了缺陷二维材料的变形机理和基于化学键失效分析的缺陷二维材料统一强度准则. 最后, 本文讨论了二维材料强度理论的发展趋势, 旨在促进缺陷二维材料强度准则的理论和应用研究.