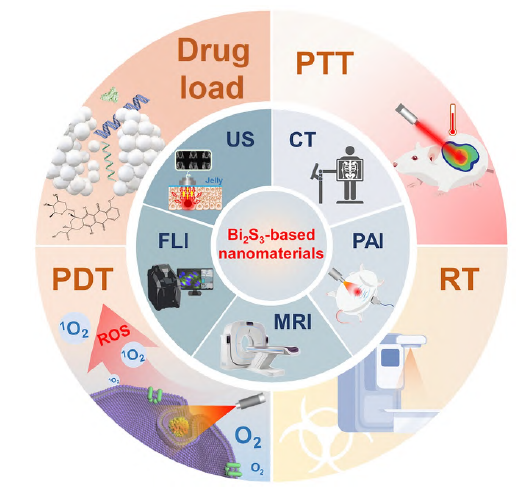

硫化铋基纳米材料在癌症诊断和治疗中的应用

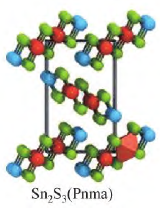

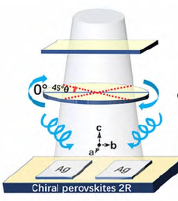

摘要:癌症仍然是目前威胁人类生命和健康的主要疾病. 随着纳米技术的发展, 集成不同诊断和治疗功能的多功能纳米材料已成为纳米研究中最活跃的领域. 其中, Bi2S3基纳米材料由于其特殊的物理化学特性及生物相容性等,在生物医学领域引起了极大的关注。本文系统地总结了Bi2S3基纳米材料的形貌调控及缺陷调控策略, 概述了Bi2S3基纳米材料最近在癌症诊断和治疗方面的研究进展.。关键词:Bi2S3, 制备, 成像, 诊断, 治疗, 多功能化