超快激光加工二维材料研究进展

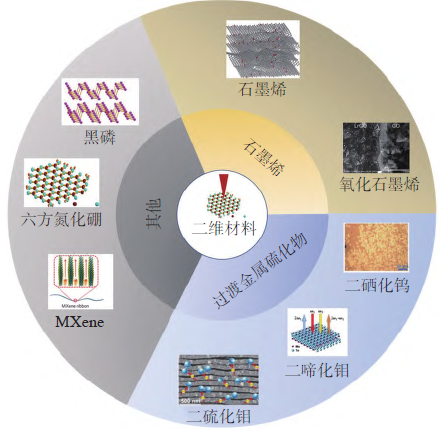

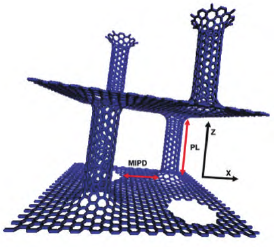

摘要:二维材料如石墨烯、六方氮化硼、过渡金属硫化物和黑磷,因其优异特性在科研和工业领域备受关注,在传感、催化、储能等领域具有巨大应用潜力。超快激光加工技术以其高精度和广泛的材料适应性,在二维材料的加工和器件制备中扮演着关键角色,实现了材料的无损或低损加工,在石墨烯的制备、还原氧化石墨烯、烧蚀和图案化转移等方面表现出优势。对于过渡金属硫化物和其它二维材料,超快激光同样能有效实现相变、剥离、减薄和表面沉积. 超快激光与二维材料的相互作用为微纳电子学、光电子学等高科技领域的应用提供了新机遇,未来研究将聚焦于成本降低、量子器件性能提升和高性能微纳器件的开发。创新点: (1) 从激光与物质相互作用的方面,阐述了国内外超快激光加工二维材料的最新进展。(2) 分析了超快激光加工不同二维材料的技术特点,并阐述了其相关应用发展。