全文速览

全文速览

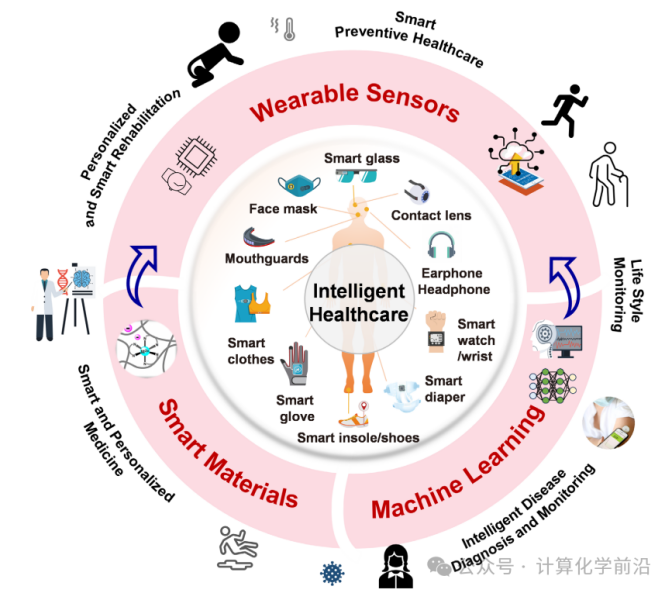

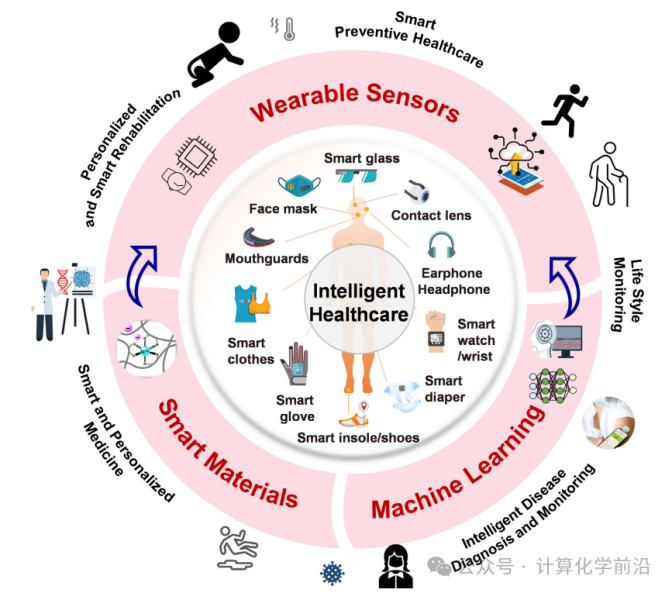

本文综述了智能可穿戴传感器在医疗保健领域的应用,重点探讨了智能材料和人工智能(机器学习)如何赋能可穿戴传感器,推动医疗模式从传统医院中心模式向分散化、以患者为中心的模式转变。文章系统分析了智能材料(如自修复材料、超材料和响应材料)的最新进展,讨论了机器学习方法在可穿戴设备中的集成及其在生物医学应用中的作用,并提出了智能医疗面临的技术和合规性挑战、信息安全问题及监管考量,同时展望了智能医疗的发展方向。

背景介绍

智能医疗的兴起:随着智能材料、机器学习和可穿戴传感技术的发展,医疗模式正从传统、缓慢的医院中心模式向更高效、智能的模式转变。智能可穿戴传感器能够实时收集生理数据,提供深度分析和可操作见解,支持精准诊断和个性化治疗。

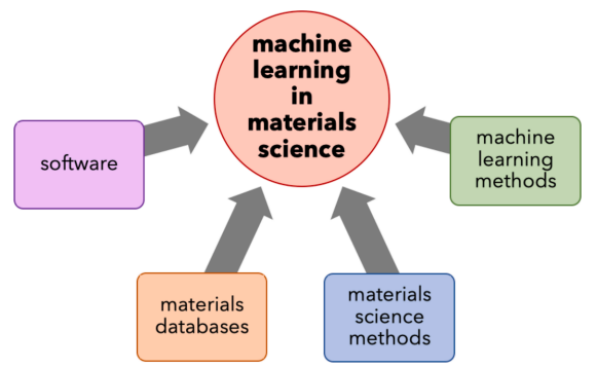

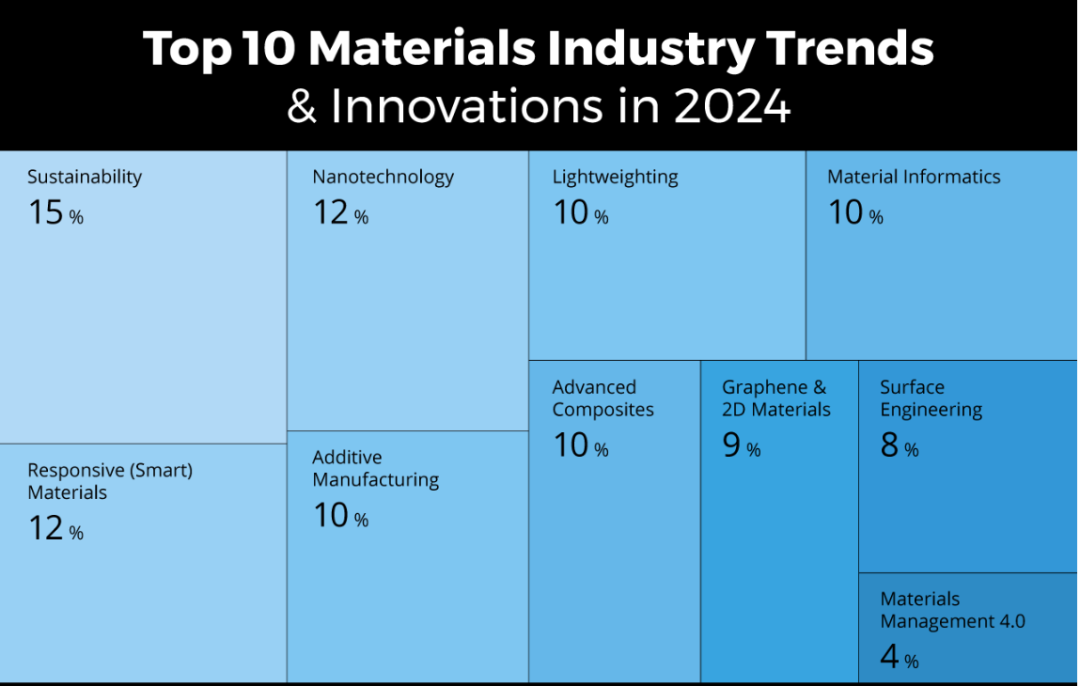

技术融合的需求与挑战:尽管智能材料、机器学习和可穿戴传感器技术各自取得了快速进展,但系统性地审视这些领域交叉点的全面综述仍存在空白。本文旨在填补这一空白,探讨智能材料与机器学习如何融合以增强可穿戴传感器的功能,并应用于智能医疗。

图文解析

图1:智能材料和机器学习增强型可穿戴传感器在智能医疗中的应用概述。展示了智能材料(如自修复材料、超材料和响应材料)与机器学习技术如何结合,提升可穿戴传感器在诊断和治疗中的应用效果。

图2:智能材料分类图,包括自修复材料、超材料和响应材料。图示自修复材料基于物理、化学或物理化学相互作用实现自修复;超材料涵盖机械、声学、电磁超材料;响应材料则按刺激类型分为物理刺激(机械、光、热、电、磁)和化学刺激(特定化学物质或pH变化)。

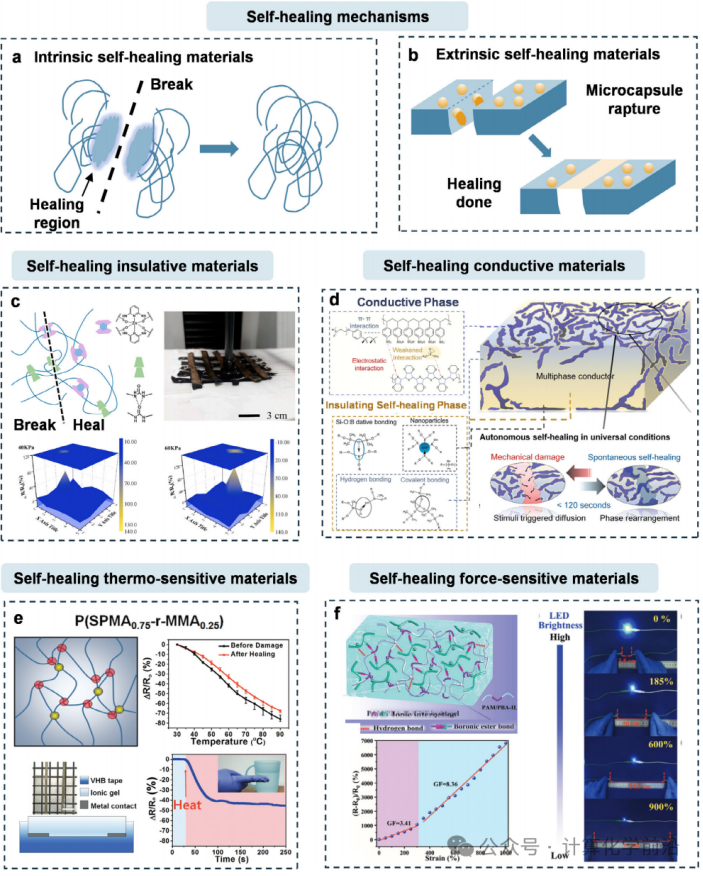

图3:(a)和(b):分别为本征型和外加型自修复材料的机制示意图。本征型材料依靠聚合物链扩散和动态键重组自主修复,具有重复修复能力但机械强度可能不足;外加型材料需添加修复剂,修复剂封装于微胶囊或嵌入微血管网络中,受损时释放修复剂填补裂缝,具有较强的修复效果但多为一次性使用且组成复杂。(c):绝缘自修复材料的应用示例,基于动态共价键或可逆非共价相互作用的自修复弹性体(如PDMS和PU)作为可穿戴传感器基底,通过特定方法实现损伤修复。(d):自修复导电材料的应用示例,展示了自修复导电异质多相导体的结构及性能恢复情况。(e):自修复热敏材料的应用示例,说明了基于自修复导电材料的热敏元件在应变下响应性的稳定性。(f):自修复力敏材料的应用示例,介绍了自修复导电水凝胶在应变传感器中的应用及其卓越的拉伸性、韧性和自修复效率。

图4:(a):机械超材料在可穿戴应变传感器中的应用实例,展示了具有负泊松比的仿生机械超材料如何显著增强应变传感器的灵敏度。(b)和(c):电磁超材料在无线通信和生物信号检测中的应用示例,展示了基于导电织物的电磁超材料如何实现高效能量传输和安全的近场多体区域网络,以及如何用于检测生命体征。(d):声学超材料在健康监测中的应用示例,介绍了一种可注射的超声传感器,用于检测颅内压、温度、pH和流速等。

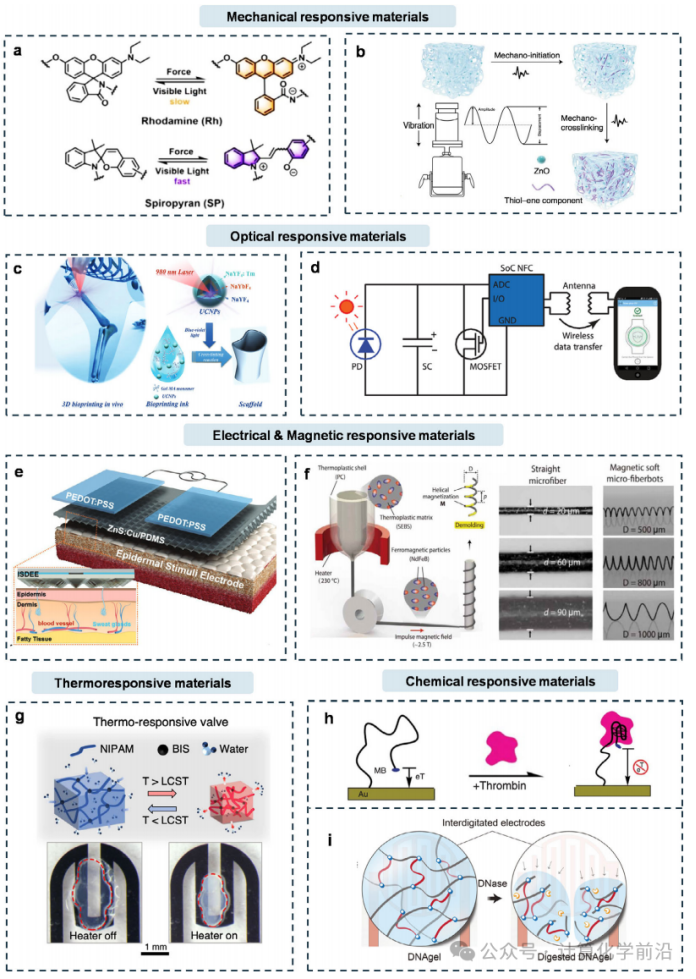

图5:(a):机械响应材料(力致变色材料)的应用示例,展示了基于特定条件变化而改变颜色的材料在智能窗户和压力传感中的应用。(b):机械响应水凝胶在力诱导交联中的应用示例,说明了含有压电基引发剂的水凝胶在机械力作用下的交联特性。(c):光响应材料(上转换纳米粒子)在体内3D打印支架中的应用示例,展示了基于光响应的材料在生物制造中的潜力。(d):基于光电二极管的无线紫外线传感器的应用示例,介绍了用于控制太阳暴露和精准光疗法的微型紫外线剂量计。(e):电致发光压力传感器的应用示例,展示了基于ZnS:Cu的电致发光材料在压力传感器中的应用,可实现多种参数的检测。(f):基于磁性材料的磁控微机器人应用示例,说明了软磁微纤维机器人在血管中移动以实现机器人栓塞的应用。(g):温敏水凝胶(PNIPAM)在热敏阀门中的应用示例,展示了其在汗液传感器中的控流作用。(h):基于化学响应的适配体和电化学传感器的应用示例,介绍了适配体在靶标物质结合后构象变化的检测原理。(i):基于DNA水凝胶的化学响应传感器的应用示例,展示了细菌脱氧核糖核酸酶引发的DNA水凝胶降解及其在检测金黄色葡萄球菌中的应用。

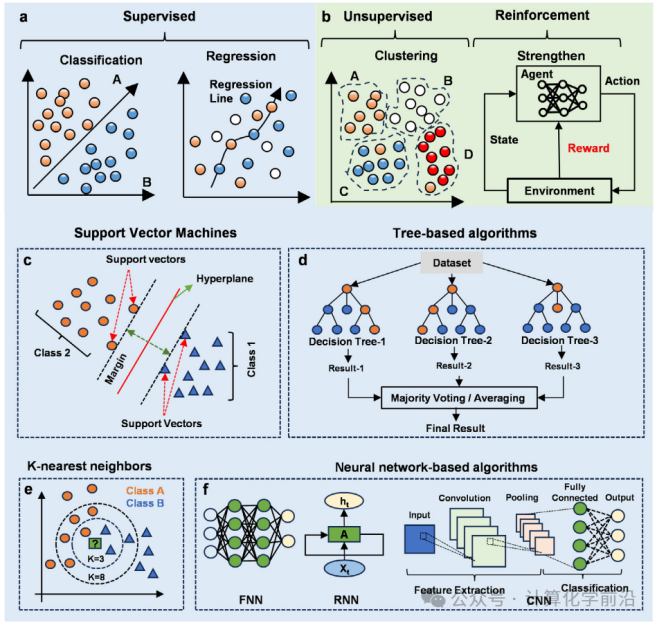

图6:(a)和(b):分别为监督学习和非监督学习的示意图,帮助理解这两种机器学习方法的基本概念和区别。(c):支持向量机(SVM)的示意图,展示了其在高维空间中寻找最优超平面以实现数据分类的原理。(d):基于树的算法(包括决策树和随机森林)的示意图,说明了决策树的结构和随机森林通过集成多个决策树提高预测准确性的方法。(e):K最近邻(K-NN)算法的示意图,展示了其基于数据点间距离进行分类或回归的原理。(f):基于神经网络的算法(包括FNN、RNN和CNN)的示意图,说明了不同类型神经网络的结构和信息处理方式。

图6:(a)和(b):分别为监督学习和非监督学习的示意图,帮助理解这两种机器学习方法的基本概念和区别。(c):支持向量机(SVM)的示意图,展示了其在高维空间中寻找最优超平面以实现数据分类的原理。(d):基于树的算法(包括决策树和随机森林)的示意图,说明了决策树的结构和随机森林通过集成多个决策树提高预测准确性的方法。(e):K最近邻(K-NN)算法的示意图,展示了其基于数据点间距离进行分类或回归的原理。(f):基于神经网络的算法(包括FNN、RNN和CNN)的示意图,说明了不同类型神经网络的结构和信息处理方式。

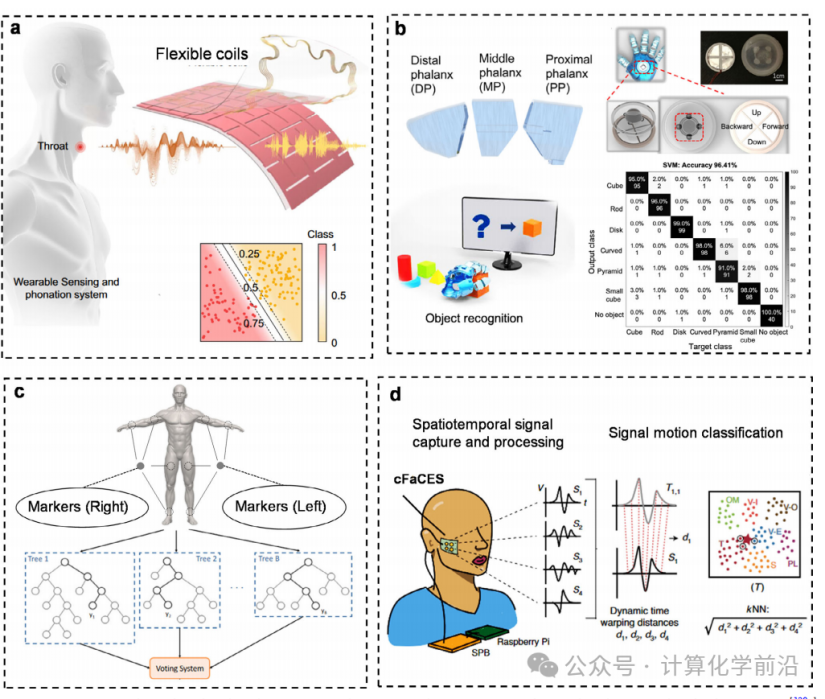

图7:(a):基于SVM算法的语音识别系统示例,展示了自供电可穿戴系统如何捕捉喉部肌肉运动并将其转换为电信号,经SVM算法处理后生成语音信号。(b):基于SVM算法的对象形状识别系统示例,介绍了智能手套如何通过多维操作和实时对象识别实现物体识别。(c):基于RF算法的手势识别系统示例,展示了无线可穿戴运动捕获数据与随机森林算法结合实现手部运动精确分类的应用。(d):基于K-NN算法的面部运动解码系统示例,说明了如何通过K-NN算法比较检测到的电压波形与训练集中的波形来预测面部运动。

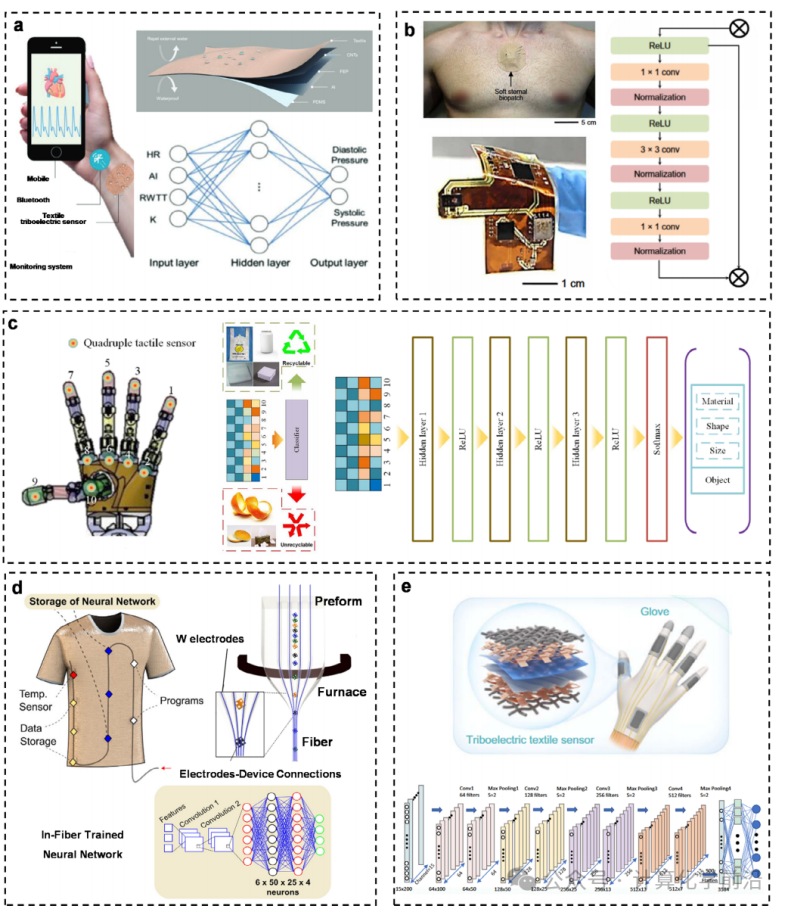

图8:(a):基于FNN算法的便携式心血管监测系统示例,展示了纺织摩擦电传感器如何将皮肤微变形转换为电力,经FNN算法处理后实现对收缩压和舒张压的准确测量。(b):基于RNN算法的急性血流动力学监测系统示例,介绍了软胸骨贴片如何收集数据并利用RNN算法实现自动特征提取,用于睡眠监测和心血管评估。(c):基于MLP算法的垃圾识别系统示例,展示了智能手如何通过触觉数据和多层感知机模型实现对不同形状、大小和材料的准确识别。(d):基于CNN算法的人体活动识别系统示例,说明了纤维集成数字电子设备如何利用训练有素的CNN模型实现对人体活动的准确识别。(e):基于CNN算法的手语识别系统示例,介绍了智能手套如何通过动态时间规整KNN模型实现手势识别和语言转换。

图9:(a):基于蛇形电极的ECG传感器示例,展示了如何将蛇形电极图案化在柔性或可拉伸基底上以实现ECG信号的检测。(b):基于金属纳米材料导电墨水的生物复合共形和粘附聚合物电极示例,说明了这种电极在可穿戴生物电子设备中的应用。(c):无线EEG测量耳塞和结构化纹身式电极示例,展示了可穿戴EEG传感器的轻巧设计如何减少运动伪影并提高信号质量。(d):可适应性强的柔性耳内生物电子设备示例,说明了设备在电热驱动下的螺旋扩展能力,以实现与听道的共形接触。(e):用于识别静态和动态手势的可拉伸EMG传感器阵列示例,展示了其在手势识别中的应用。(f):定制的柔性16×4电极阵列示例,说明了其如何贴合前臂并实现高密度、大面积的EMG记录。(g):基于气溶胶喷射打印的EOG电极示例,展示了其在VR环境中的舒适集成和眼部追踪应用。

图10:(a):基于纱线的应变传感器在手势转语音翻译中的应用示例,展示了可穿戴纱线型应变传感器与CNN结合实现手势识别。(b):基于纺织品的压力传感器在深度学习辅助的心血管信号监测中的应用示例,说明了可穿戴压力传感器如何检测脉搏信号并转换为血压和其他心血管参数。(c):用于心脏成像的柔性超声设备示例,展示了其在医疗诊断中的潜力。(d):用于血压监测的PVDF柔性传感器示例,介绍了基于压电响应材料的可穿戴血压监测系统。(e):基于机械声学传感器的ML辅助振动信号识别系统示例,说明了如何利用该系统进行COVID-19状况的临床级便携式监测。(f):基于皮肤水合传感器的温度传感器系统示例,展示了其在皮肤水合水平监测中的应用。

图10:(a):基于纱线的应变传感器在手势转语音翻译中的应用示例,展示了可穿戴纱线型应变传感器与CNN结合实现手势识别。(b):基于纺织品的压力传感器在深度学习辅助的心血管信号监测中的应用示例,说明了可穿戴压力传感器如何检测脉搏信号并转换为血压和其他心血管参数。(c):用于心脏成像的柔性超声设备示例,展示了其在医疗诊断中的潜力。(d):用于血压监测的PVDF柔性传感器示例,介绍了基于压电响应材料的可穿戴血压监测系统。(e):基于机械声学传感器的ML辅助振动信号识别系统示例,说明了如何利用该系统进行COVID-19状况的临床级便携式监测。(f):基于皮肤水合传感器的温度传感器系统示例,展示了其在皮肤水合水平监测中的应用。

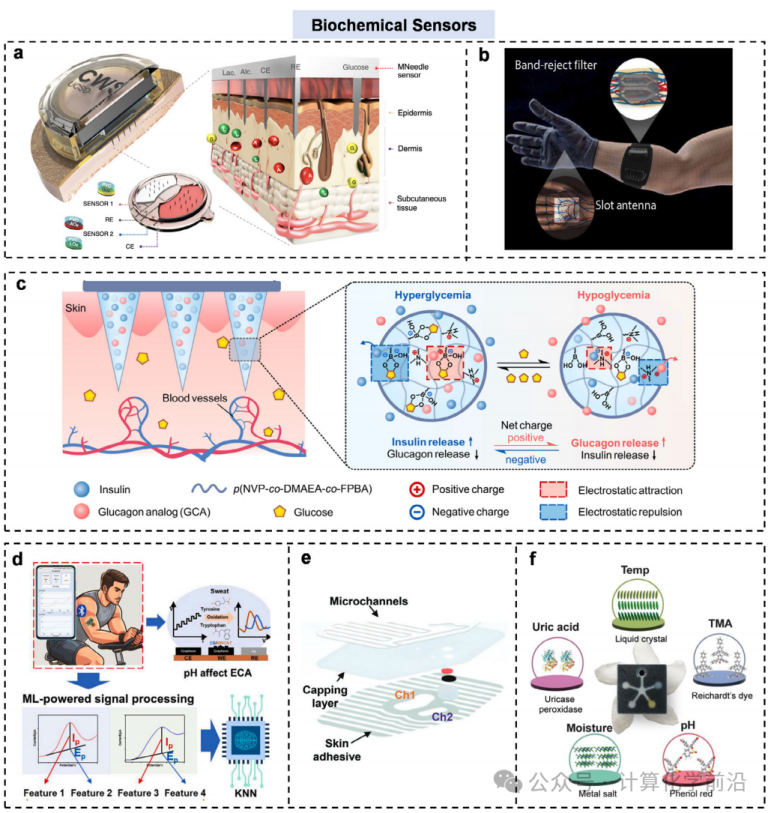

图11:(a):基于微针的最小侵入式代谢物传感器示例,展示了其在汗液分析中的应用潜力。(b):基于RF的非侵入式葡萄糖传感器示例,说明了其在无创血糖监测中的探索。(c):基于微针贴片的葡萄糖响应水凝胶在智能药物递送中的应用示例,展示了其在减少侵入性方面的优势。(d):基于KNN的电化学传感器在酪氨酸和色氨酸检测中的应用示例,说明了如何解决电化学传感器中峰重叠的问题。(e):基于智能手机图片和ML方法的柔性微流控传感器在汗液离子检测中的应用示例,展示了其在汗液率和氯离子浓度检测中的准确性。(f):基于CNN算法的智能微流控传感器在伤口状态监测中的应用示例,说明了其在提高伤口状态分类准确性方面的效果。

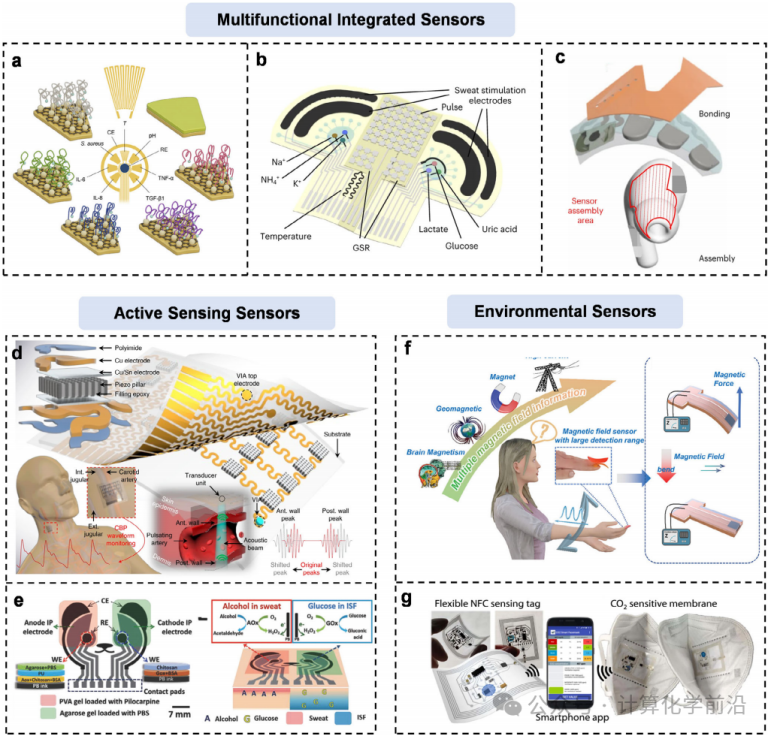

图12:(a):用于伤口生物标志物定量评估的柔性微流控多重免疫传感器示例,展示了其在智能预防医疗中的应用潜力。(b):基于电子皮肤的AI增强型压力响应监测系统示例,说明了其在应力响应监测中的应用。(c):用于同时监测大脑状态和动态汗液代谢的完全入耳式多模态传感器集成阵列示例,展示了其在了解创伤性脑损伤和日常压力波动方面的潜在应用。(d):用于从皮肤下方非侵入性、准确、连续监测生命体征的共形、可拉伸超声设备示例,说明了其在心血管疾病诊断和预测中的潜力。(e):用于表皮流体双采样和检测的可穿戴传感器示例,展示了其在实时监测个体生物标志物变化中的应用。(f):具有低检测限和宽操作范围的可穿戴磁传感器示例,说明了其在个人健康和安全监测中的潜在应用。(g):集成到FFP2口罩中的柔性、无电池、近场启用传感标签用于气体CO₂检测示例,展示了其在监测口罩使用对CO₂呼出的影响中的应用。

图13:(a):基于弹性塑性丝素蛋白电极的生物电子设备作为可穿戴个人训练器的应用示例,展示了其在风险姿势警告和肌肉损伤预防中的作用。(b):基于深度学习算法的可穿戴应变传感器阵列用于监测血压和心脏功能示例,说明了其在高血压或心脏异常的早期预警中的应用。(c):智能仿生手臂结合机器人手和上臂的表皮VR设备用于个性化康复的应用示例,展示了VR技术在康复训练中的潜力。(d):用于手部活动康复的触觉手套示例,说明了其在提供动态触觉体验方面的应用。(e):基于ML的软式可穿戴听诊器用于自动化、客观诊断疾病的示例,展示了其在肺部疾病诊断中的高效性。(f):在社交互动小鼠中进行双向无线药物递送和电生理监测的微型化无线神经探针系统示例,说明了其在智能药物递送和神经监测中的创新应用。

总结展望

智能可穿戴传感器凭借智能材料和机器学习技术的融合,展现出在医疗保健领域的巨大潜力。智能材料如自修复材料、超材料和响应材料,为可穿戴传感器提供了卓越的性能和适应性;机器学习方法则增强了传感器数据的分析能力,使其能够提供精准的诊断和治疗方案。然而,智能医疗的发展仍面临诸多挑战,如数据完整性和可靠性、技术局限性、用户需求和行为因素、以及监管和伦理问题等。未来的研究需要重点关注提高传感器性能、优化智能材料与机器学习的融合、以及解决技术和非技术挑战,以实现智能可穿戴传感器在医疗保健中的广泛应用和临床应用。

(来源:计算化学前沿)

发表评论 取消回复