310S和316L不锈钢在超临界二氧化碳环境中的均匀腐蚀行为

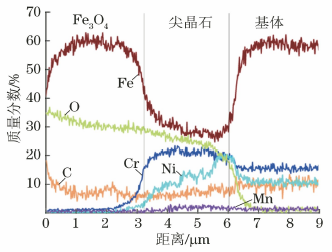

摘要: 在600 ℃、20 MPa超临界二氧化碳(S-CO2)环境中研究了310S和316L奥氏体不锈钢的腐蚀行为。在静态高压釜中对两种不锈钢进行了500 h的均匀腐蚀试验,采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)等观察和分析了试样表面氧化膜的形貌、成分及结构。结果表明:310S不锈钢的耐蚀性优于316L不锈钢,腐蚀500 h后两种不锈钢的质量增量分别为6.82 mg/dm2 和35.25 mg/dm2;310S不锈钢表面氧化膜厚约1 μm,外层为Fe-Cr-Ni尖晶石,内层为Cr2O3,结构致密具有保护性;316L不锈钢表面氧化膜厚约5 μm,外层为Fe3O4,内层为Fe-Cr-Ni尖晶石,结构疏松不具有保护性。造成两种不锈钢腐蚀行为差异的原因是其铬含量不同。

电池壳用高精度极薄冷轧钢带开发生产实践

摘要:根据电池壳用高精度极薄冷轧钢带的技术要求,对六辊HC 轧机的工作辊、中间辊辊系,乳化液系统,电气控制系统等进行升级改造;同时试验分析了退火温度及退火保温时间对产品微观组织、物理性能的影响,优化了退火及平整轧制力等工艺参数,开发了电池壳用高精度极薄冷轧钢带。实物质量检验表明,产品厚度偏差0~-0.01mm,板形平整、表面质量达到高级精度(FC)要求,屈服强度180~240MPa,抗拉强度330~390MPa,断后伸长率≥35%,冲压无开裂,各项指标满足标准及客户要求。

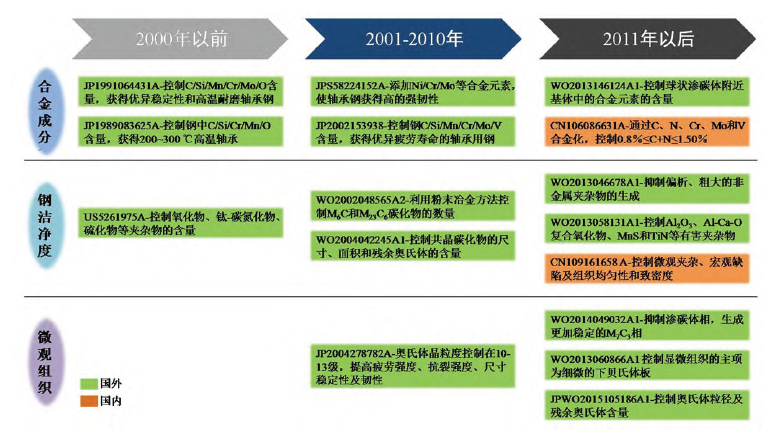

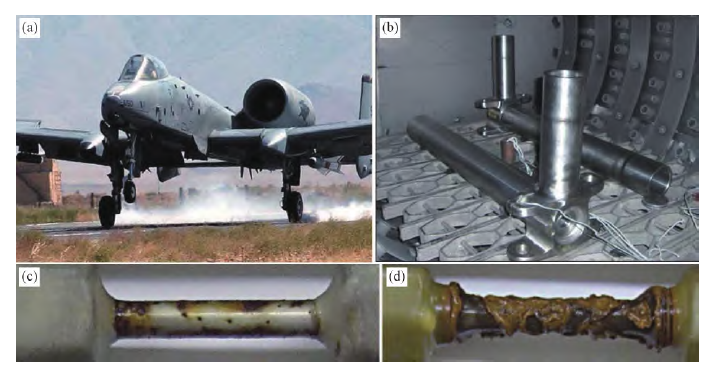

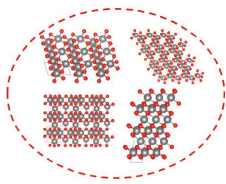

高强度不锈钢应用及研究进展

摘要:高强度不锈钢因其优异的综合性能及成熟的生产工艺,已成为航空、航天、海洋、石化工程等高端制造业领域的重要材料。系统回溯高强度不锈钢的发展及应用历程,总结此类钢的强韧化机理及最新研究进展,并详细梳理了影响该钢的氢陷阱行为及氢脆抗力的主要因素。结合现有研究成果,提出了采用多种类纳米级第二相颗粒复合析出强化突破高强度不锈钢强韧性匹配极限的思路;通过调控钢中析出相及逆转变奥氏体的交互析出行为,提高后者的机械、化学稳定性,使其作为钢中裂纹及可扩散氢的双重“陷阱”,从而提高钢的裂纹及氢脆抗力。最后指出未来新型高强度不锈钢的研发须重点关注以材料基因算法、人工神经网络、机器学习为代表的“人工智能化”合金设计理念。

碳纤维粉末改性铁基粉末冶金材料的组织与性能

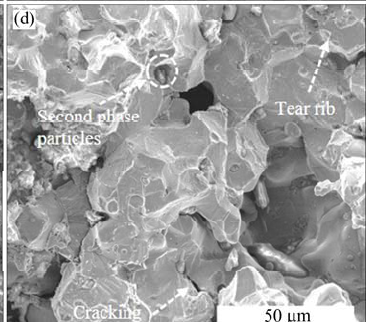

摘要:采用还原 Fe 粉作为基体,分别添加长度约为 20μm 的微米短碳纤维(micron short carbon fibers, MCsf)和粒径为 1~4μm 的碳纤维颗粒(carbon fiber particles, Cfp)作为弥散相,采用压制−真空烧结制备 MCsf/Fe 和Cfp/Fe 粉末冶金材料,并与平均粒度 10 μm 的天然石墨(natural graphite, NG)为原料制备的 NG/Fe 粉末冶金材料进行对比。研究微米短碳纤维、碳纤维颗粒对粉末冶金材料显微组织、物理性能、力学性能和尺寸变化的影响。结果表明:碳纤维颗粒的活性远高于石墨和脱胶短碳纤维(degummed short carbon fibers, DCsf),空气气氛下800 ℃的最大质量损失率为石墨的3.75倍,脱胶短碳纤维的16.6倍。与 NG/Fe 和 MCsf/Fe 粉末冶金材料相比,Cfp/Fe 粉末冶金材料在烧结过程中的尺寸稳定性大幅提高,最大径向膨胀率和收缩率分别为0.39%和 0.14%,且强度和韧性最高,密度、抗弯强度、剪切强度和抗拉强度分别为6.91 g/cm3、736.9 MPa、205.7 MPa和334.8 MPa,伸长率达到 10.5%,材料的断裂模式由脆性沿晶断裂向完全韧窝型断裂转变。

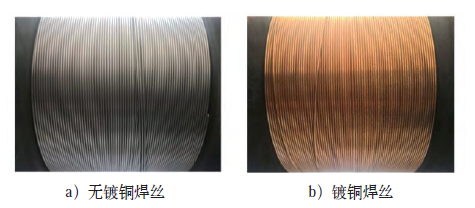

无镀铜焊丝的特性及推广应用

摘要:从无镀铜焊丝的特性出发,阐述了无镀铜焊丝的烟尘量、电弧稳定性、抗锈性、焊丝外观及飞溅等内容,说明了无镀铜焊丝与镀铜焊丝在本质上的差异,以及在生产应用中需要注意的相关事项,为焊接同仁对无镀铜焊丝与镀铜焊丝的选择与应用提供借鉴。

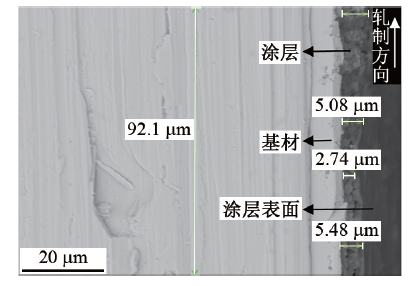

激光刻痕对高磁感取向硅钢板耐蚀性的影响

摘要: 通过扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)对激光刻痕后高磁感取向硅钢表面进行形貌观察和化学成分分析,并采用硫酸铜点滴试验、加速腐蚀试验(交变湿热试验及动态接触湿热试验)研究了激光刻痕对取向硅钢耐蚀性的影响。结果发现:激光刻痕对取向硅钢表面涂层厚度均匀性和平整性造成破坏,使取向硅钢基体出现裸露的情况,耐蚀性大幅降低。

机器学习在材料科学中的应用

摘要:概述了4种机器学习方法,包括监督学习、无监督学习、深度学习、强化学习。讨论了机器学习在材料设计与发现、材料表征和计算材料学中的具体应用,展示了其在加速材料开发和优化方面的潜力。介绍了材料科学中的数据库和数据挖掘技术,总结了数据库的发展和数据挖掘的应用。汇总了新兴大模型技术在材料科学中的应用,提出大模型技术的发展引领材料科学进入了智能化新时代。然而当前领域仍面临诸多挑战,如数据质量、模型解释性和隐私安全问题等。通过深入研究和国际合作,未来的材料科学有望通过机器学习技术实现更加智能化和高效的材料设计与发现。

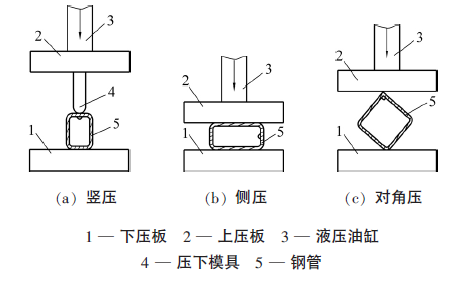

提高冷弯矩形钢管质量的措施

摘要:从原材料、轧制孔型、工装设备、焊接工艺参数、焊缝质量的检测方法等方面入手,阐述提高普通冷弯矩形钢管及带尖角冷弯矩形钢管外形尺寸精度、焊接质量、表面质量等的几种控制方法。实践证明:采用斜插辊、精成型时用箱形辊、总结最佳成型参数,优化改进侧立辊装配机架、立辊座和轧机机架结构,能使成型更加稳定、精准,可提高产品外形尺寸精度;通过提升带钢质量,优化焊接工艺等,可确保焊接质量的稳定;选择合理的轧辊模具,保证循环冷却水的清洁使用,优化输送辊道等,可改善冷弯矩形钢管的表面质量。

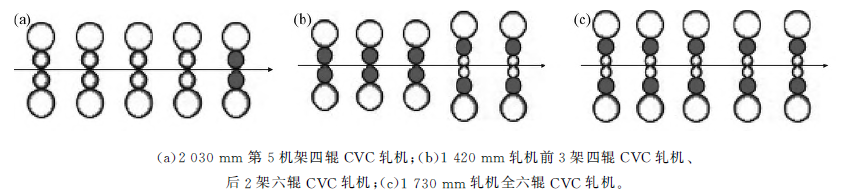

吉帕钢冷轧板形及厚度精度控制技术研究

摘要:针对吉帕钢冷轧板形及厚度精度控制的生产难题,设计出一种三次多项式与正弦函数组合的新型辊型,并开发出基于十八辊单机架轧制和冷连轧的目标板形动态设定控制技术,实现了多种超薄规格吉帕钢的稳定冷轧,最高轧制速度达到800m/min;开发出基于性能前馈的吉帕钢冷轧厚度精度控制方案,包括新型AGC性能前馈控制轧制技术以及厚度扩展性能前馈控制轧制技术,成功用于吉帕钢十八辊单机架轧制和冷连轧轧制,带钢头尾厚度偏差在2%以内的控制能力提升达到37%。