贵州大气环境中耐侯钢在电网应用中的关键技术

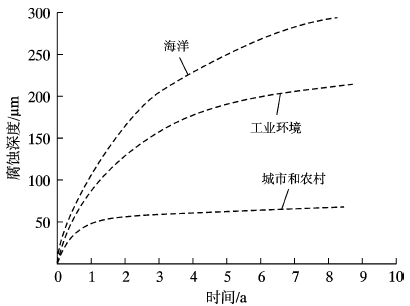

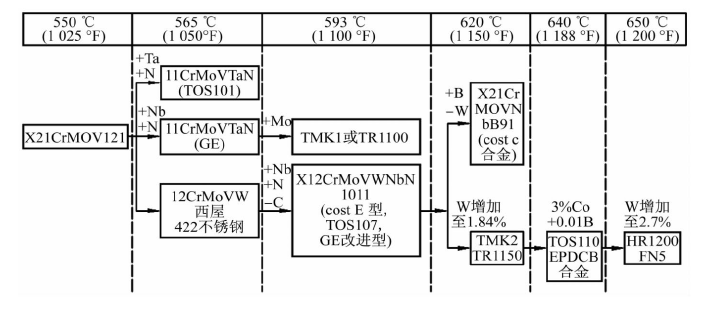

摘要:大气腐蚀对电网输变电设备的安全运行的影响显著。目前广泛在电网输变电设备领域使用的钢材的耐大气腐蚀性能和防腐技术难以满足电网建设和长寿命服役要求。首先简述了输变电设备大气腐蚀现状,指明了环境参量中大气成分、大气相对湿度、温度和钢材的化学成分、组织状态对电网设备腐蚀速率和腐蚀机制的影响;结合贵州省大气环境条件,对耐候钢在贵州电网应用中亟需解决的关键问题进行了分析;最后,提出通过现场暴露试验、加速试验和发展在线监测技术,不仅能收集海量的腐蚀数据,实现腐蚀评级并建立完整的大气腐蚀等级图,还可结合大数据处理和机器学习等方法,获得耐候钢在特定大气环境中的腐蚀机制,为耐候钢在电网设备中替代普碳钢和相关设备的安全运行提供技术保障。