晶圆键合设备对准和传送机构研究综述

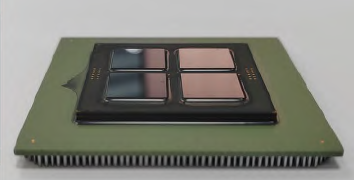

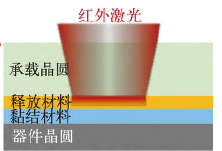

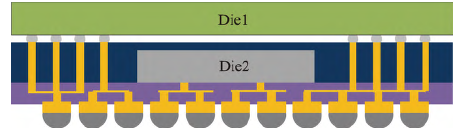

摘要:随着微机电系统和3D集成封装的快速发展,多功能高性能器件、小体积低功耗器件、耐高温耐高压器件以及小型化高集成度器件是目前封装领域研究的重点。晶圆键合设备对于这些高性能、多功能、小型化、耐高温、耐高压、低功耗的集成封装器件的量产起着至关重要的作用,因此对晶圆键合设备及其对准机构和传送机构的研究也十分重要。介绍了常用的晶圆键合设备与晶圆键合工艺、对准机构和传送机构的工作原理以及主要的晶圆键合设备厂商现状,同时对晶圆键合设备对准和传送机构的发展趋势进行展望,其未来将朝着高精度、高对准速度、高吸附度和高可靠性的方向发展。