物理生物医学——原创交叉研究的新领域

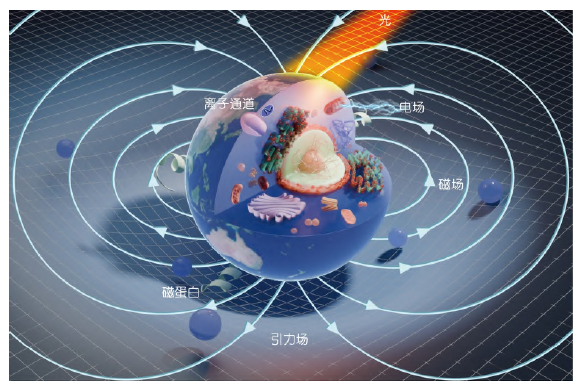

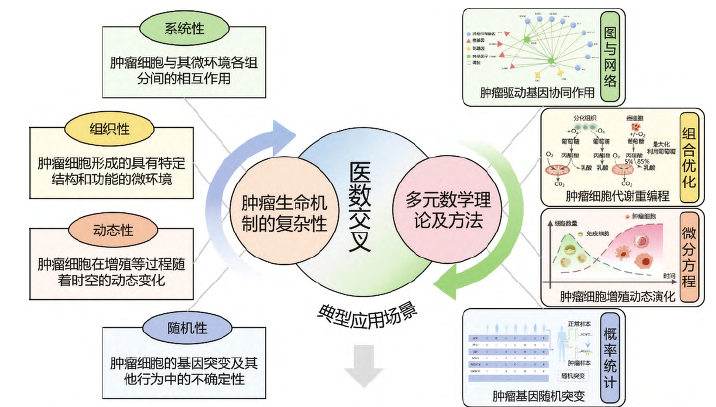

摘要:物理生物医学是物理学与生物医学深度融合的新兴交叉研究领域, 融入了材料学、化学、信息科学、机械工程等多个领域物质科学的知识和技术. 它的科学内涵在于揭示生命现象的物理规律, 并利用物理的方法和技术实现对生命过程的调控. 因此, 物理生物医学既要解析伴随生命活动所产生的内源性物理信号的奥秘, 同时还要探索外源性物理场对细胞、组织、器官、个体的调节作用并揭示其背后的机制.通过机制创新和前瞻性布局, 物理生物医学在未来有望成为中国引领、世界一流的优势学科.