亚/超临界水环境下表面涂层对合金腐蚀防控的研究进展

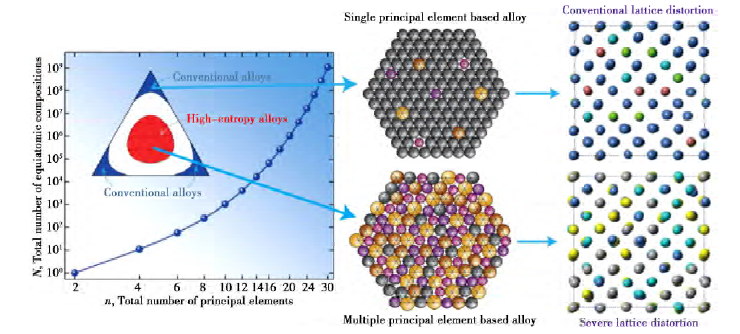

摘要:[目的]亚/超临界水氧化技术是处理固废和难降解废水的有效方法之一,但苛刻的反应条件导致的设备腐蚀问题限制了这项技术的发展。如何提高亚/超临界水环境下的合金耐蚀性成为研究重点和难点,而涂层技术是延缓金属腐蚀的有效手段。[方法]对亚/超临界水环境下传统合金涂层、陶瓷涂层、复合涂层和高熵合金涂层的耐腐蚀机理及涂层失效机理进行归纳。[结果]传统合金涂层、陶瓷涂层和复合涂层主要通过形成致密连续的氧化物层来隔绝腐蚀介质与基体元素反应。高熵合金涂层则通过形成尖晶石结构和氧化层来提高材料的耐腐蚀能力。[结论]亚/超临界水环境下防腐涂层的主要失效原因为氧化物层的完整性被破坏,同时不同类型涂层也存在不同的失效过程。最后对未来亚/超临界水涂层防腐蚀的发展方向进行展望。