生物质炭材料作为金属空气电池阴极的研究进展

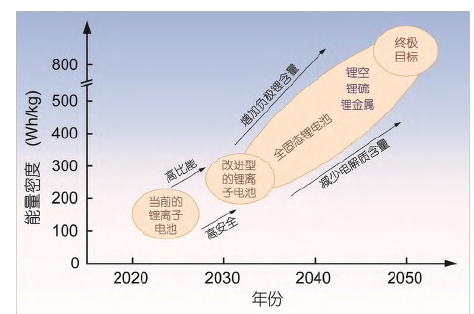

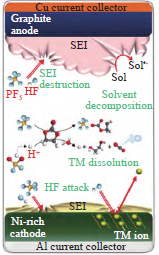

摘要:金属空气电池作为高效的能源转换与存储装置,受到人们广泛关注。然而,阴极反应动力学缓慢及贵金属高昂的成本等一系列问题严重制约了金属空气电池的实用化进程。生物质炭材料因其特殊的电化学性能、环境效益和经济价值,已成为开发高性能金属空气电池阴极材料的重要选择。近年来,生物质炭材料在材料制备和微观结构设计等方面取得了较大进展。本文综述了生物质炭材料在金属空气电池阴极应用的最新研究进展,并从反应机理、合成策略和多维结构(一维、二维和三维)的角度深入阐述其对电催化性能的影响。最后,进一步讨论了生物质炭材料面临的挑战和未来的发展方向。这篇综述为生物质炭材料的结构设计提供了新的视角,旨在为开发高效、廉价和稳定的金属空气电池阴极催化剂提供参考和借鉴。