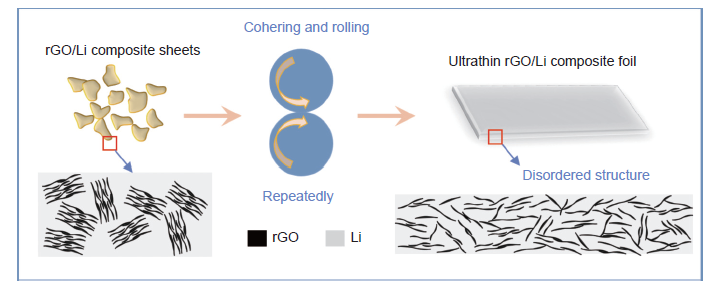

超薄无序结构还原氧化石墨烯/锂金属复合箔材的制备及电化学性质

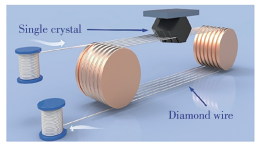

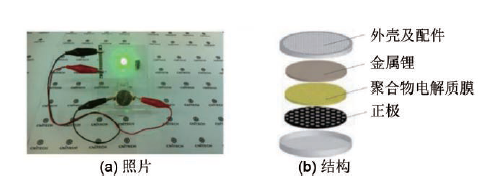

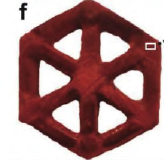

摘要:超薄锂金属(≤50μm)是下一代高比能锂金属电池负极选择。然而纯锂质软、易脆,机械加工性较差,导致超薄锂箔的制备工艺复杂、成本高昂;此外相比于较厚的锂金属负极,超薄锂金属负极常呈现更差的电化学循环性能。本文提出一种“自下而上”的策略制备10~50μm厚度可控的超薄还原氧化石墨烯/锂金属(rGO/Li)复合箔材,其结构由大量无序随机的rGO片层非平行排列并均匀分散在锂金属内。首先将还原氧化石墨烯(rGO)粉片与熔融锂金属在200 °C 下搅拌复合,获得微米级的还原氧化石墨烯/锂复合粉片,之后将复合粉片作为原材料进一步通过反复辊压制备出结构均匀、超薄的复合箔材,该方法具有一定的规模化潜力。不同于其他所报道的rGO层状薄膜结构,在复合箔材中rGO 片层随机无序分散形成三维网络,有利于实现锂的均匀沉积/剥离。所制50 μm 超薄无序结构rGO/Li复合箔材负极在对称电池中以1mA cm−2、1mAh cm−2条件在醚基电解液中可稳定循环1 600h以上,在与硫化聚丙烯腈(SPAN)正极组配全电池以0.2 C倍率循环220次后比容量高达~675 mAh g−1,优于使用同厚度纯锂负极的电池。