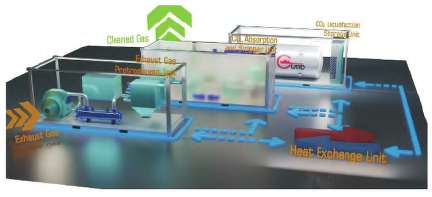

摘要:追踪了国内外围绕船舶碳捕集、利用与封存(CCUS)技术开展的研究,梳理了重点内容和主要研究成果;从CCUS不同技术路径的优缺点出发,分析了目前CCUS技术在船舶上的应用可行性;针对发展迅猛的液化天然气船舶,提出了开展CCUS的技术路线;总结了目前船舶CCUS技术存在的问题,针对性地提出了建议,并探讨了船舶CCUS关键技术的发展方向。研究结果表明:船舶CCUS技术可以在短期内显著减排,且适用于营运和新造在内的绝大多数含碳燃料船舶;国外正在积极部署船舶CCUS技术实船验证研究,但国内的研究多处于概念设计与仿真研究阶段;由于改造简单,技术成熟度高且成本低,燃烧后捕集法中的化学吸收法目前最适用于船舶碳捕集,但要解决能耗高和系统尺寸大等问题,需加快探索性能更优良的先进化学溶剂及更具革命性的捕集方法;液态存储是目前最成熟的存储方式,但还需要提升其安全性与经济性;亟需加快构建以大型CO2运输船为主的储运方式,推进港口与海洋平台CO2转驳、接收的基础设施建设;CO2在海洋油气田驱油驱气、淡化海水及能源催化重整等领域应用前景广阔,但船舶CO2利用技术亟待规模化、产业化和相关产业技术协同发展;将液态CO2或干冰进行海洋封存是未来的发展趋势,但亟需完善相关标准和法律法规,推动封存配套装备和技术开发;需要探索出一整套标准化、系统化的碳排放管理模式,推动CCUS技术配套发展,构建完整、绿色、经济、高效的船舶CCUS产业链。

船舶

2024年12月05日

1 点赞

0 评论

236 浏览