冶金设备用铜及其合金表面处理技术的发展现状

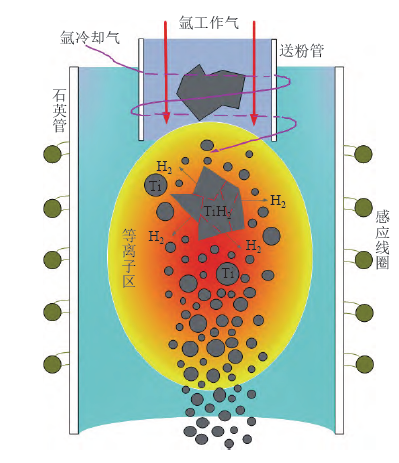

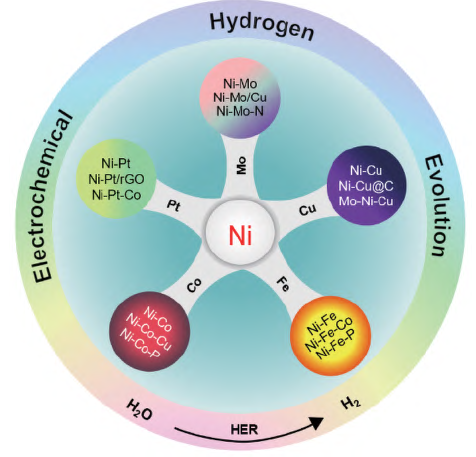

摘要:目前,表面技术在冶金设备上的应用已有较大量尝试,铜及铜合金的表面处理技术研究报道也较多,但系统梳理铜合金关键冶金部件失效形式和铜合金的表面处理技术研究现状的相关报道还较少. 本文综述了连铸结晶器、高炉风口小套、转炉氧枪头三种关键冶金部件面临的表面失效形式以及电镀、热喷涂与冷喷涂、表面熔覆、激光处理和合金共渗等几种表面处理技术在铜合金表面改性领域的研究发展现状,对比分析了几种表面处理技术的优缺点,并对高熵合金材料在铜合金表面强化领域的应用潜力进行了展望. 开发新的涂层材料、优化镀膜工艺以及复合表面处理技术,如将激光表面处理与表面涂层技术复合,是实现表面处理技术在冶金设备用铜合金部件长寿化领域应用的可能方向.