可拉伸高分子光电器件的研究进展

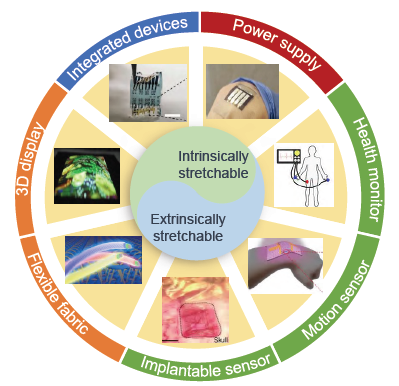

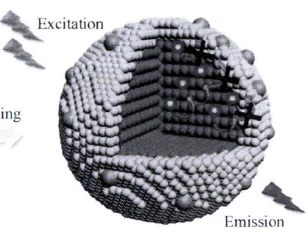

摘要:可拉伸高分子光电器件是一类基于共轭高分子的独特器件,具备在承受机械应变时仍能维持其光电性能的能力,在可穿戴电子、可拉伸显示、生物医学传感等领域展现出广阔的应用潜力. 近年来,国内外学者对器件与材料设计进行了大量的探索,为其性能提升和应用拓展奠定了坚实基础. 本文以外在弹性与本征弹性2 个维度为切入点,深入探讨器件形态设计、材料结构调控以及薄膜组分优化等策略,总结并评述其重要成果. 最后,指出未来需要关注的重点研究方向,以克服商业化过程中面临的多重挑战,并展望可拉伸高分子器件的不断进步能为有机电子领域注入新的活力.