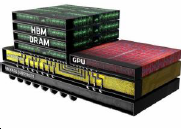

基于机器学习的芯片老化状态估计算法研究

摘要:随着芯片的集成度越来越高,其晶体管数量也越来越多,老化速度加快。由于工业应用、装备系统等领域对芯片可靠性的要求较高,因此研究估计芯片老化的方法至关重要。总结现有的芯片老化估计和预警的技术方法,将机器学习算法应用于芯片老化状态估计,实验结果表明,极端梯度提升树算法的效果较好。对现有的极端梯度提升树算法进行贝叶斯优化,寻找模型的最优参数,使用优化后的算法估计的状态值与真实值的均方误差比优化前降低了0.13~0.25,优化后的模型预测结果较为精准。