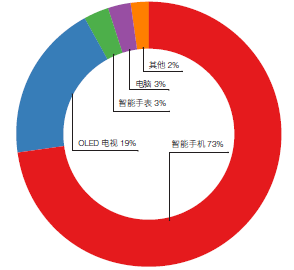

摘要:显示面板产业从阴极射线管(CRT) 发展到有机发光二极管(OLED),日本、韩国等国家的主要技术引领区域基本采用“装备—材料—产品”的全链条垂直整合模式,实现区域内的产业链自足,同时每一次技术跃迁都重构了全球产业版图。中国显示产业的发展从零起步,通过成套引进、消化吸收、自主创新的模式,逐步实现了出货量居全球第1 位,但同时还存在“大而不强”的痛点:显示面板产线核心装备严重依赖进口。显示产业的市场需求仍在不断增长,虽然液晶显示器(LCD) 已趋于饱和,但是OLED正成为市场主力军,预计到2027 年OLED出货量将达到12.2 亿片,其装备的投资占比已超过80%并在逐年提升;微米发光二极管(Micro LED) 将步入市场前端,预计到2030 年全球Micro LED显示面板市场规模将突破千亿美元,出货量也将达到数亿片级别,其装备投资占比也将高达80%以上。针对显示产业未来的市场需求,以及当前显示面板制造核心装备国产化的诸多不足(如高世代产线投资规模大、产业链协同不足、市场需求变化、技术与市场双重挑战等),布局显示面板制造核心装备国产化关系到我国显示产业的供应链安全,保证技术主权及利润分配的掌控,同时能推动我国显示产业升级,推动科技新的增长点。显示产业的发展为装备产业积累了一定的技术基础,培养了一批人才,特别是国家相关集成电路制造专项行动为显示制造装备国产化提供了宝贵经验,加上广东省在显示产业基础、技术可行性和平台基础等方面的优势,位于广东省佛山市的季华实验室已展开行动,牵头实施了显示制造核心装备国产化的专项“璀璨行动”,布局了17 台套核心装备项目,规划用5—10 年时间完成国产化研制测试验证及产业化应用,逐步实现装备国产化的替代。

光电

2025年12月29日

1 点赞

0 评论

56 浏览