柔性高分子半导体:力学性能和设计策略

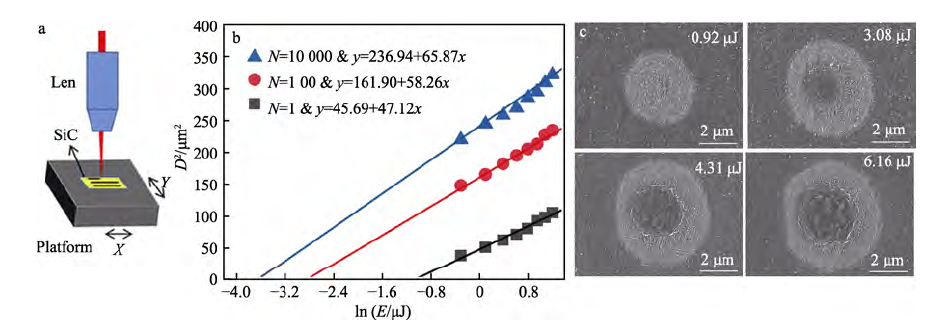

摘要:近年来,高分子半导体在有机发光、有机光伏和有机场效应晶体管等领域扮演着愈发重要的角色。某些高分子材料特别是高分子弹性体,具有优异的可拉伸、可弯曲等力学特性,因而高分子半导体在柔性电子领域具有广阔的应用前景。力学性能是评价高分子半导体柔性行为的基本依据,相关研究中对力学特性的表征方法包括拉伸法、正弦屈曲技术、纳米压痕技术和原子力显微镜纳米力学图谱等。而在柔性高分子半导体材料的构建方面,也涌现出许多可供参考的思路,归纳起来主要有超分子功能化、主链柔性化、掺杂等设计策略,其中多重非共价弱作用策略是柔性高分子半导体的普适性设计方法,值得深入探索和研究。本综述旨在总结柔性高分子半导体的力学特性和设计策略,以期为相关研究提供参考和借鉴。