碳材料复合金属氧化物在柔性超级电容器的研究进展

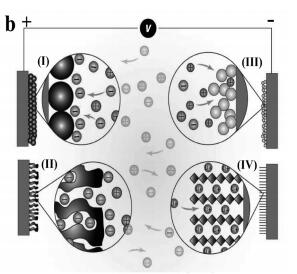

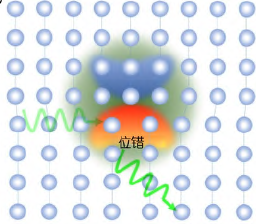

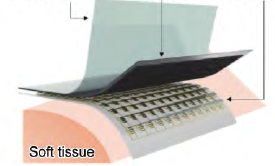

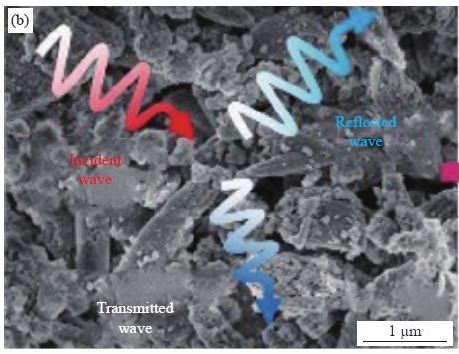

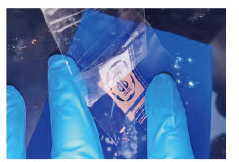

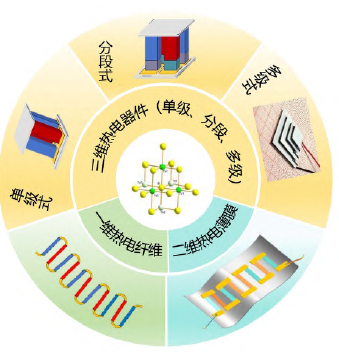

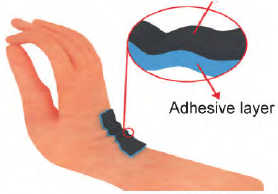

摘要:柔性超级电容器因电容量大、可快速充放电、长寿命等优点,在轻便、多功能可穿戴柔性电子产品中具有重要地位。其中,基于碳材料的超级电容器,在导电性、循环稳定性以及机械柔韧性等方面表现优异。然而,由于有限的比表面积,碳材料的双电层比电容提升空间非常有限。金属氧化物,因具有高的理论赝电容,是超级电容器另一类重要的电极材料;但是金属氧化物也面临着导电性差、循环不稳定等缺点。将金属氧化物与碳材料复合,通过充分利用二者各自的优势,来协同提高超级电容器的综合性能是近年来超级电容器研究的一个重要方向。本文综述了碳量子点、一维碳纳米管、石墨烯、三维生物碳等多种形式的碳材料与金属氧化物的复合,以及复合电极材料在柔性超级电容器上应用的最新进展。着重从材料的制备、复合方式到柔性超级电容器储能性能等角度来介绍不同形式的碳材料在复合金属氧化物上各自的特点和优势。最后,对碳基复合材料柔性超级电容器的发展前景进行展望。