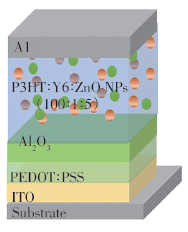

摘要:近红外有机光电探测器具有低成本、可溶液旋涂、生物兼容性好和柔性可穿戴等优势,在生物传感、医学成像、柔性可穿戴电子器件等领域有广泛的应用前景。倍增型有机光电探测器相比于二极管型有机光电探测器,因其具有更高的外量子效率(EQE>100%)和灵敏度而备受关注。该类器件利用电极附近被载流子陷阱捕获的一种载流子能辅助另一种极性相反的载流子从外电路隧穿注入到活性层中,实现光电倍增,但陷阱的数量在一定程度上会影响器件性能的进一步提升。本文通过在活性层中掺入无机ZnO 纳米颗粒来增加电子陷阱数量,使得器件在反向偏压保持暗电流密度的前提下,亮电流密度得到提高。通过优化,发现当ZnO纳米颗粒掺杂比例为5%时性能最优,在850 nm LED照射、−15V偏压下,与未掺杂ZnO纳米颗粒器件相比,亮电流密度提升了7.4倍。在此基础上,本文协同Al2O3界面修饰层,进一步改善器件性能。结果表明,Al2O3界面修饰层的插入可改善器件的阳极界面接触特性,使得器件在正向和反向偏压下都能够实现光响应。Al2O3修饰后的器件在15 V偏压、全光谱范围内,EQE最高可达105%,R最高达104A/W。本工作为高灵敏度有机光电探测器的发展提供了新的思路和方法。

无机

2025年02月07日

1 点赞

0 评论

169 浏览